William Morris and the Kelmscott Press; `the ablest man of his time' 1892 Imperial Tokay. the Kelmscott Manor Garden年輕的蕭伯納; William Morris, His Life, Work and Friends By Philip Henderson. William Morris and the Kelmscott Press (2):.Sir Edward Coley Burne-Jones (1833~98)The Marlatts. The Socialist Designer Who Revived British Craftsmanship

Anna MatyukhinaThe William Morris Appreciation Society

2018年4月18日 ·

On this day (18 April) in 1892, according to Cockerell in his Diary, when Morris heard that Ruskin had described him as `the ablest man of his time' he had opened a bottle of his favourite Imperial Tokay to celebrate.

William Morris GalleryThe Works of Geoffrey Chaucer (1896)

Kelmscott Press (1891 - 1898)

During the last years of William Morris’s life, he was often occupied with the ambitious Kelmscott Press edition of ‘The Works of Geoffrey Chaucer’. The project involved printing a new edition of the complete works of Geoffrey Chaucer with decorated borders and initials, a newly designed typeface and numerous illustrations by Edward Burne-Jones. The book took over four years to complete and included eighty-seven woodcut illustrations by Burne-Jones.

Shown here is the first page of a paper edition of the Kelmscott 'Chaucer'. The title page, initial letters, and border decoration were all designed by Morris. The first woodcut illustration by Burne-Jones can also be seen and shows a portrait of Chaucer. Morris had to scale down his ‘Troy’ typeface for the Kelmscott Chaucer creating the font seen here. Despite the scaled down font, the book is by far the largest produced by the Kelmscott Press.

Visitors to the William Morris Gallery can leaf through a replica of the Kelmscott Chaucer in our 'Ideal Book' gallery.

William Morris and the Kelmscott Press 2017-08-03 【漢清講堂】

https://www.youtube.com/watch?v=4W8xjOI5-Fg&t=21s

Victoria and Albert Museum

William Morris was born on this day in 1834! He is one of 19th century's most famous names because of his designs, but here are a few aspects of his life that you might have not known before.

Explore our online collection to learn more:

https://goo.gl/EU9iob

Or shop objects featuring his designs:

https://goo.gl/EUNzoU

British Museum

Father of the Arts and Crafts movement William Morris was born

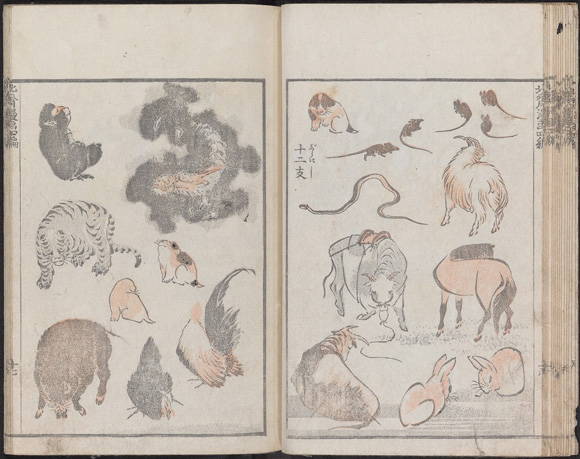

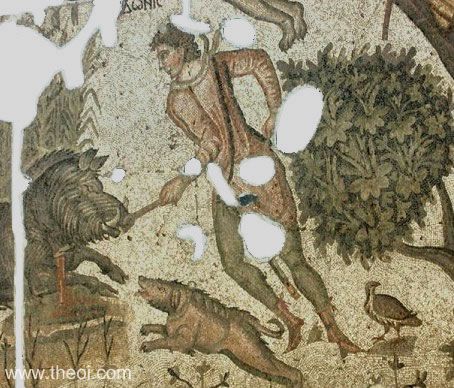

#onthisday in 1834. He adapted his highly ornamented style to produce wallpaper, textiles, furniture and tiles. The woodblock for this print was cut by Morris, based on an image by his friend Edward Burne-Jones. It shows a scene from the ancient mythical tale of Psyche and Cupid – Zephyrus (personification of the west wind) is carrying Psyche away from the edge of a cliff.

We have a wonderful collection of

#WilliamMorris inspired items in our shop, including designs like his iconic ‘Strawberry Thief’:

http://ow.ly/GPts30j7yTO

William Morris and the Kelmscott Press (2):.Sir Edward Coley Burne-Jones (1833~98)The Marlatts. The Socialist Designer Who Revived British Craftsmanship

有意思的嘉賓簿 (guestbooks;簡易:莊嚴脩禊嘉賓題名卷等(1))/(2):楊聯陞 (嚴耕望的罰詩.....哈佛餘墨); 莊因酒蟹居 (王光逖 (司馬桑敦)的留言)......Sir Edward Coley Burne-Jones (1833~98)的

22:10182 William Morris and the Kelmscott Press 2017-08-03 【漢清講堂】#WilliamMorris's patterns are enduringly popular for their originality and colour, and have capturing the imagination of countless designers and artists.

The ‘William Morris’ colouring book explores the intricate work of William Morris from the V&A’s outstanding collection, allowing you to invert your own colours to complete their patterns.

⋯⋯更多 The William Morris Society

The William Morris Society 分享了 1 條

連結。

NPG.ORG.UK

The staff of the Kelmscott Press - National Portrait Galleryby Unknown photographer whole-plate glass negative circa 1893 © National Portrait Gallery, London

----

"The most celebrated private press in the history of printing"1 was founded by William Morris (1834-1896) in 1891. At age 56, Morris was internationally known for the furniture, stained glass, wallpaper, and textiles sold through his firm, Morris & Co; for his many literary works; and for founding t...

The Kelmscott Chaucer (1896), the most ambitious of the Press' works, is considered one of the finest volumes in the entire history of the book arts.

The Glittering Plain, 1891.

The Glittering Plain, 1894.

An illustrated catalog of Morris' library would have been too expensive to produce, so Cockerell featured thirty-five reproductions in Some German Woodcuts (1898) after Morris' death.

Cockerell recorded in his diary that the first bound copy of The Floure and the Leafe was brought to Morris' bedside just before he died at Kelmscott House on October 3, 1896.

The Golden Legend (1892), Golden type.

The Historyes of Troye (1892), Troy type.

The Order of Chivalry (1892), Chaucer type.

This woodcut title page was designed by William Morris for the only Kelmscott book to use a non-Morris type. Atlanta in Calydon's (1894) Greek passages were set from Macmillan electrotype.

Miller argues that work such as The Water of Wondrous Isles (1897) should be read as "simultaneously archaic and futuristic."8

This invoice from prominent London book dealer Bernard Quaritch dated October 3, 1917, provides the only known documentation of the Marlatts' collecting.

William Morris and the Kelmscott Press

"The most celebrated private press in the history of printing"1 was founded by William Morris (1834-1896) in 1891. At age 56, Morris was internationally known for the furniture, stained glass, wallpaper, and textiles sold through his firm, Morris & Co; for his many literary works; and for founding the breakaway Socialist League.

Morris wanted to return to pre-Industrial production methods because he claimed printing had reached a low point. He embarked on what he termed his "typographical adventure" at his Oxfordshire home, Kelmscott Manor. Biographer Fiona MacCarthy explains that the Press was Morris' most personal project in both form and content: he executed detailed design work and supervised an overall aesthetic in order to publish his own writings and to distribute texts of great personal significance.

Admirers marvel at the artistry of the books, but the productivity of the Press is equally impressive. In just seven years, they produced over 22,000 copies of 53 titles. The most famous of these is The Works of Geoffrey Chaucer (1896), known as the Kelmscott Chaucer, which Secretary of the Press Sydney Cockerell identifies as their most important achievement.

Initially, Morris was so eager to start that he printed the first book in 1891 before Walter Crane's slated illustrations were even finished. The Glittering Plain, which appeared with engravings in 1894, was the only title printed twice at the Kelmscott Press.

The success of Kelmscott was due to the talents of men like editor F. S. Ellis (1830-1901), illustrator Edward Burne-Jones (1833-1898), and engraver W. H. Hooper (1834-1912). Morris originally hired the young Sydney Cockerell (1867-1962) to catalog his personal library but he "soon made himself indispensable"2 and was ultimately Morris' literary executor. His diary and records constitute the most significant primary sources available on the Press.

Upon his deathbed, Morris asked Cockerell to continue the Kelmscott Press. Cockerell wanted to close the Press to preserve the integrity and quality of Morris' publications. It took a year and a half to finish all existing projects and to close the Press.

Aesthetic of the Press

The Kelmscott style is very consistent, unlike some small presses which make separate design decisions for each title. All the volumes feature thick, handmade linen paper; Morris' ideal margin proportions; and durable, handsewn binding. On the Albion letterpress, Morris insisted on old-fashioned black ink so difficult to use that the printers threatened to strike.

Poems by the Way (1891) was the first Kelmscott book to appear in two colors. Love is Enough (1897), which also used blue ink, is one of just two tri-colored volumes by the Press.

Morris designed each of the three Kelmscott fonts. The Golden Legend (1892) uses the Press' first type, a roman now referred to as Golden. The black-letter Troy type is named after the book in which it first appeared. Chaucer type, a smaller version of Troy designed for use in the mammoth Chaucer, first appeared in The Order of Chivalry (1892).

The plain Kelmscott covers arguably belie their handsome contents, but they create a dramatic contrast with highly ornamented pages such as Morris' woodcut title and border found in Charles Algernon Swinburne's Atlanta in Calydon (1894).

The beauty of the Kelmscott books is unquestioned; the technical handiwork marks the highest standards of craftsmanship. It is also widely agreed that Morris almost single-handedly spurred the small and fine press movement. Interpretations of Kelmscott, however, are wildly divergent. Susan Thompson summarizes: "Its influence has had to be granted; its intrinsic value has been hotly debated since the days of Morris himself."3

One possible reading is to focus solely on aesthetic merits; for an example of the book as apolitical art object with beauty as its only goal, see the Minneapolis Institute of Arts exhibition catalog William Morris and His Circle: 25 January - 4 June 1989.

Most critics, however, debate whether the Kelmscott Press represents a reactionary conservativism or a radically progressive vision. Does this collection reveal a disturbing "fetish,"4 function as the stale "19th century equivalent of oldies radio,"5 or document the "significant cultural act" of a "radical craftsman" at work?6 Is there a discrepancy between Morris's Socialism and his Press or, as Elizabeth Carolyn Miller argues, "a concord between his aesthetics and his politics?"7

The Surprise Bequest

The Kelmscott Collection was given to the Ingalls Library as part of a surprise bequest to the Cleveland Museum of Art by William H. (1869-1937) and Julia Morgan Marlatt (1873-1939).

During their lives, they never contributed more than their CMA membership dues and they did not socialize with museum benefactors. Yet curator of paintings Henry Francis wrote to museum director William Milliken explaining that Julia was known to "frequent the Museum Sunday afternoons with her husband and watch quietly the enjoyment of others."9

The Marlatts bequethed one milliion dollars of their estate to CMA. Thanks to their generous donation, which included over three hundred books, the Ingalls Library boasts a nearly complete run of the Kelmscott Press. All fifty-three titles are represented; only volume six of William Morris' eight-volume collection of stories The Earthly Paradise is missing.

1. William S. Peterson, "Introduction," in A Note by William Morris (New York: Grolier Club/William Morris Society, 1996), xi.

2. Fiona MacCarthy, "William Morris: The Building of a Book," Matrix: A Review for Printers and Bibliophiles15 (Winter 1995): 16.

3. Susan Thompson, "Kelmscott Press: Golden Type's Golden Touch?" Book Collector's Market 2 (August 1976): 12.

4. Douglas Dowd, "Meditations on the C-word," Contemporary Impressions 3 (Spring 1995): 7.

5. Dowd, 8.

6. Dowd, 7.

7. Elizabeth Carolyn Miller, "William Morris, Print Culture, and the Politics of Aestheticism," MODERNISM / modernity 15 (2008): 479.

8. Miller, 492.

9. Louis V. Adrean and Marsha A. Morrow, "A Quiet Bequest," Cleveland Art: The Cleveland Museum of Art Members Magazine, September 2006, 13.

----

The English textile designer and activist William Morris was born on this day in 1834.

William Morris (British, Walthamstow, London 1834–1896 Hammersmith, London) for Morris & Company | Marigold | designed ca. 1875 |

http://met.org/2DLq6ic

國立台灣美術館 威廉‧莫里斯與工藝美術特展

顏水龍工藝特展台灣.

台中 2004.12.24 ~ 2005.02.27 國立台灣美術館,

Embroidered book cover by May Morris courtesy of Manchester Art Gallery.

我喜歡當年年輕的譯者。

"旺山兄,

......以前請您帶回歌德的書送彭先生。他已仙逝:我將您講入漢清講堂第209講,請參考。

又,我很想知道,當初您為何選擇William Morris來翻譯? (聯經版 牛津 Past Masters叢書)"

" .....至於William Morris的翻譯,則是我在讀研究所時,一位朋友找我幫忙的。當時,我對這位英國思想家完全無知。

記得當時,為了進一步較具體地瞭解Morris在倫敦的生活與居住狀況,我還寫信給英國的觀光局之類的單位,要了一份倫敦的街道圖。

想起來,當時年輕,知識淺薄而勇氣十足,思之令人汗顏。

旺山上"

https://williammorrissociety.org/virtual-tour/

Georgie Burne Jones

Burne Jones

One of my favourites. Georgie B-J wrote that he read his poems in a monotonous "chant" and she had to stick pins into herself to stay awake!

Georgie female name

A feminine form of George, which originally comes from the Greek name Georgios, from georgos, meaning "farmer, earthworker", which is from ge, meaning "earth" and ergon, meaning "work".

"The William Morris Society 分享了 1 條連結"

The William Morris Society » Virtual Tour

The William Morris Society » Virtual Tour

PLEASE NOTE THAT KELMSCOTT HOUSE ITSELF IF PRIVATELY OWNED AND NOT OPEN TO THE PUBLIC. The Society is based in the Coach house and Basement.

WILLIAMMORRISSOCIETY.ORG

National Gallery

Look closer at William Morris's 'La Belle Iseult' in 'Reflections: Van Eyck and the Pre-Raphaelites'. Pre-book your tickets online and save:

http://bit.ly/2xIgt4t

The subject of Morris’s only known easel painting derives from Thomas Malory’s version of the legend of Tristram and Iseult. It shows Iseult – modelled by Jane Burden, whom Morris married in 1859 – alone in her chamber following her lover Tristram’s exile from court. The bed, carpet, oranges, dog, mirror and slipper are all derived from 'The Arnolfini Portrait'.

The William Morris Society 分享了

Arts and Crafts Living的

貼文。

Arts and Crafts Living

The William Morris Society has lent items from its collection to a major exhibition taking place in Spain - 'William Morris and Company: The Arts and Crafts Movement in Great Britain' is the first major survey of Morris's work and legacy in Spain.

It can be seen at the Fundación Juan March in Madrid from October 6, 2017 to January 21, 2018, and then at the Museu Nacional d'Art de Catalunya in Barcelona from 22 February to 21 May 2018.

More information about the exhibition here:

https://www.march.es/ar…/madrid/exposiciones/william-morris/

Nobel Laureate

George Bernard Shaw died at Ayot St Lawrence, Hertfordshire, England on this day in 1950 (aged 94).

"The reasonable man adapts himself to the world: the unreasonable one persists in trying to adapt the world to himself. Therefore all progress depends on the unreasonable man."

--George Bernard Shaw

George Bernard Shaw (1856–1950) is one of the world’s greatest literary figures. Born in Dublin, Ireland, he left school at fourteen and in 1876 went to London, where he began his literary career with a series of unsuccessful novels. In 1884 he became a founder of the Fabian Society, the famous British socialist organization. After becoming a reviewer and drama critic, he published a study of the Norwegian dramatist Henrik Ibsen in 1891 and became determined to create plays as he felt Ibsen did: to shake audiences out of their moral complacency and to attack social problems. However, Shaw was an irrepressible wit, and his plays are as entertaining as they are socially provocative. Basically shy, Shaw created a public persona for himself: G.B.S., a bearded eccentric, crusading social critic, antivivisectionist, language reformer, strict vegetarian, and renowned public speaker. The author of fifty-three plays, hundreds of essays, reviews, and letters, and several books, Shaw is best known for Widowers’ Houses, Mrs. Warren’s Profession, Arms and the Man, Caesar and Cleopatra, Man and Superman, Major Barbara, Pygmalion, Heartbreak House, and Saint Joan. He was awarded the Nobel Prize in Literature in 1925. READ more here:

https://www.penguinrandomhouse.com/…/27…/george-bernard-shaw

年輕的蕭伯納認識晚年從事社會運動的 William Morris,兩人談過話..... 。

等到20 世紀20年代, William Morris 那一代的人都過世了,蕭伯納有名氣了, 紀念William Morris 的文章,暴得大名.....

----

The William Morris Society

https://www.bl.uk/…/from-socialist-news-to-fine-art-printin…

Creating a utopian future: William Morris's News from Nowhere

Creating a utopian future: William Morris's News from Nowhere

In News from Nowhere, William Morris imagines a utopian future in which money, ‘wage slavery’ and marriage have been abolished. Dr Marcus…

BL.UK

----

https://mymodernmet.com/arts-and-crafts-movement-william-m…/

Meet William Morris: The Most Celebrated Designer of the Arts & Crafts Movement

Meet William Morris: The Most Celebrated Designer of the Arts & Crafts Movement

He famously said: “Have nothing in your houses that you do not know to be…

MYMODERNMET.COM

昨晚翻翻

William Morris, His Life, Work and Friends By Philip Henderson (Thames and Hudson* 1967, 63s; Pelican Books**, 1973, 90p) Arts and artist Series

喜歡有"Friends"的副書名。

談到他與葉慈、蕭伯納.....翻譯荷馬史詩的書評

William Morris, His Life, Work and Friends By Phil...

The William Morris Society 分享了

English Garden 的

貼文。

A bit like the Kelmscott Manor Garden

The William Morris Internet Archive : Works: The Ideal Book

The William Morris Internet Archive : Works: The I...

Hanching Chung1 month ago

Morris的女兒之藝展: The William Morris Society 分享了 1 條連結。 'May Morris: Art and Life' on display at William Morris Gallery | BLOUIN ARTINFO “May Morris: Art and Life”, an exhibition showcasing unseen artefacts…

UK.BLOUINARTINFO.COM

Next]

When Adam Delved and Eve Span

William Morris, 1834-96, Illuminator

Edward Burne-Jones, Illustrator

1892

20.7 x 15 cm.

A Dream of John Ball

Beckwith, Victorian Bibliomaniacatalogue no. 34

Collection: Rare Books and Manuscripts, Boston Public Library

Two of William Morris's political stories from the 1880 comprise this text. A Dream of John Balland A King's Lesson both originally appeared in the periodical of the Socialist League, The Commonweal, when Morris was the editor. [Continued below]

Click on image to enlarge it, and mouse over text below to find links

Commentary by Alice H. R. H. Beckwith

A King's Lesson, titled "An Old Story Retold" in the magazine version, is based on the life of King Corvinus of Hungary (1443-1490) (Cary, 203). The stories were first published in book form by Reeves and Turner in 1888. Burne-Jones's frontispiece was redrawn from the first edition and cut on wood by William H. Hooper, who frequently did such work for the Kelmscott Press.

Morris's tale is an example of his use of history to reflect on current problems. During the 1880s Morris was actively engaged in the crusades of the Socialists, particularly with respect to questions of free speech and concern for working people's share of the national economy. The latter concern is alluded to by the frontispiece illustrated here. Burne-Jones's illustration, placed above Morris's text like a manuscript miniature, refers to a central image in A Dream of John Ball, where the dreamer meditates upon a statement by John Ball and then enters into a conversation with that medieval reformist preacher (see cats. 13, 62). John Ball remarked on the unequal distribution of wealth during the time of the 1381 peasant rebellion, saying, "When Adam delved and Eve span, who was then the Gentleman?" The answer Morris gave in A Dream of John Ball to the problem of social inequality was that people must become sensitive to the needs of others, overcoming individual greed and selfishness.

Although Morris was less directly involved with Socialist activities in the 1890s, his decision to print this book as the sixth work of his press reveals his continued belief in its message. His border design and use of woodcut letters based on Golden type make a happy congruence of forms with Burne-Jones's illustrations. Both men's works reinforce the image of a post-Edenic garden of life tilled by a young man and his spinning wife, who are beautiful in form and expression. The unity of letters, figures, decoration, and theme achieved here made this one of Morris's and Burne-Jones's best-known and most successful collaborations.

References

Beckwith, Alice H. R. H. Victorian Bibliomania: The Illuminated Book in Nineteenth-Century Britain. Exhibition catalogue. Providence. Rhode Island: Museum of Art, Rhode Island School of Design, 1987.

Morris, William. A Dream of John Ball and a King's Lesson. Hammersmith, Kelmscott Press: Reeves and Turner, 1892. Illuminator: William Morris. Illustrator: Edward Burne-Jones.

****

The William Morris Society

VIMEO.COM

VIMEO.COM

William Morris at Kelmscott Manor

The words and poetry in this photo film illustrate the affection that Morris

The words and poetry in this photo film illustrate the affection that Morris had for his country home in the Cotswolds of England, as explained by the man himself: “A house that I love with a reasonable love I think: for though my words may give you no idea of any special charm about it, yet I assure you that the charm is there; so much has the old house grown up out of the soil and the lives of those that lived on it: some thin thread of tradition, a half-anxious sense of the delight of meadow and acre and wood and river; a certain amount (not too much let us hope) of common sense, a liking for making material serve one’s turn, and perhaps at bottom some little grain of sentiment: this I think was what went to the making of the old house.”

Photos and "readings" by

Scott Antony

*****參考,非台詞

http://www.tfo.upm.es/docencia/ArtDeco/GossipMorris.htm

GOSSIP ABOUT AN OLD HOUSE ON THE UPPER THAMES.

BY WILLIAM MORRIS.

Published in THE QUEST: Number IV. November, 1895.

Originally printed at the press of

the Birmingham Guild of Handicraft, and published by

Messrs. Cornish Brothers, New Street, Birmingham, England.

HE Village of Kelmscott lies close to the Thames on the Oxfordshire side of it, some five miles (by water) from the present end of the navigation at Inglesham, where the Colne, coming down from Fairford, Bibury and Chedworth, joins the main stream of the Thames.

Kelmscott lies on the plain of the Thames Valley, but the ground rises up from it gradually, with little interruption of the rise, till the crest of the ridge is gained which lies between Oxfordshire and Worcestershire, culminating in the Broadway Beacon some thirty miles from Kelmscott. To the N.E. of the village lies the nearly treeless piece of ground formerly Grafton Common, and beyond it is a string of pretty inland villages, or rather two strings, the westward comprising little Faringdon, Broughton Poggs and Filkins; the eastward, Langford, Broadwell, and Kencott. Of these Langford with its church partly 13th century, partly preconquest, Broadwell with its lovely 13th century tower and spire, and the curious little church of Broughton Poggs are specially interesting.

Turning south from Kelmscott one comes on the Thames, with the weir of Eaton Hastings on the foot-path from the village, but on the Berkshire side a range of heights low, but well designed, rise up from the flat meadows here, and running eastward well into a higher range on which Faringdon lies. Three miles down the river is a very pretty 15th century bridge of three arches which carries the road from Bampton to Faringdon over the Thames at Radcot. On the Eyott and the fields about here was fought a battle between the Earl of Oxford, Richard II supporter, and Bolingbroke, as the latter marched toward his thrown; and Cromwell also fought a skirmish there on his advance to the attack of Faringdon House, which was one of the stubbornest of the scattered Royalist strongholds.

To get back to Kelmscott again. The church, at the N.W. end of the village, is small but interesting; the mass of it, a nave with a tiny aisle transept and chancel, being Early English of date, though the arches of the aisle are round-headed; a feature which is imitated from Faringdon Church, and repeated at Little Faringdon, and Langford. There are remains of painting all over the church, the N. transept having been painted with figure subjects of the life of Christ in trefoil head panels. The E. window has a painted glass image of St. George (in whose honour the church is dedicated) of the time of Edward IVth. Most of the windows (which are insertions of the early 14th century) have their inner arches elegantly cusped, a characteristic feature of these Oxfordshire churches. A very beautiful pell-cot formed by two trefoil arches crowns the eastern gable of the nave, and composes pleasantly with the low pitched roofs over a clerestory, which in the 15th century took the place of the once high-pitched ones. The church is plastered almost all over the walls, as no doubt it was in the earliest days: it is fortunate in having escaped the process of stripping and pointing which so many of our village churches have undergone at the hands of the restoring wise-acres.

HEN you turn down from the church toward the Thames you come at a corner of the road on the base of the village cross probably of the 15th century), and then, turning to the left and bearing round to the right, all of which transaction takes place in about two hundred yards, you come face to face with a mass of grey walls and pearly grey roofs which makes the House, called by courtesy the Manor House, though it seems to have no manorial rights attached to it, which is the ultimate subject of this paper, and which I have held for twenty-three years. It lies at the very end of the village on a road which, brought up shortly by a back-water of the Thames, becomes a mere cart track leading into the meadows along the river.

You enter through a door in a high impointed stone wall, having passed by first a pretty, characteristic cottage with its baking oven much en evidence, and next a shed with high-pitched-roof. Entering the door in the wall you go up a flagged path through the front garden to the porch, which is a modern but harmless addition in wood. The house from this side is a lowish three storied one with mullioned windows, (in the 3rd these are in the gables) and at right angles to this another block whose bigger lower windows and pedimented gable lights indicate a later date. The house is built of well-laid rubble stone of the district, the wall of the latter part being buttered over, so to say, with thin plaster which has now weathered to the same colour as the stone of the walls; the roofs are covered with the beautiful stone slates of the district, the most lovely covering which a roof can have, especially when, as here and in all the traditional old houses of the countryside, they are `sized down'; the smaller ones to the top and the bigger toward the eaves, which gives one of the same sort of pleasure in their orderly beauty as a fishers' scales or a birds' feathers.

Turning round the house by the bigger block, one sees where the gable of the older and simpler part of the house once came out, and notes with pleasure the simple expression of the difference of levels in the 1st floor and 3rd floor, as by the diversity of windows and roofs: the back of the house shows nothing but the work of the earlier builders, and is in plan of the shape of an E with the tongue cut out, [ of the older part of the house, is copied in the later addition, and the two with their elegantly shaped gables, handsomely moulded, add much to the general beauty of the house.

Standing a little aloof from the N.E. angle of the building one can get the best idea of a fact which it is essential to note, and which is found in all these old homes here-abouts, to wit, all the walls `batter,' i.e. lean a little back. this is so invariable that it is hardly possible to suppose that it is an example of traditional design from which the builders could not escape. To my mind it is a beauty, taking from the building a rigidity which would otherwise mar it; giving it (I can think of no other word) a flexibility which is never found in our modern imitations of the houses of this age.

From this square place also one gets a good view of the farm buildings which stand to the South of the house; a very handsome barn of quite beautiful proportions, and several other sheds, including a good dove cot, all built in the same way as the house, and grouping delightfully with it.

HE garden, divided by old clipped yew hedges, is quite unaffected and very pleasant, and looks in fact as if it were a part of the house, yet at least the clothes of it: which I think ought to be the aim of the layer out of a garden. Many a good house both old and new is marred by the vulgarity and stupidity of its garden, so that one is tormented by having to abstract in one's mind the good building from the nightmare of `horticulture' which surrounds it.

Going under an arched opening in the yew hedge which makes a little garth about a low door in the middle of the north wall, one comes into a curious passage or lobby, a part of which is screened into a kind of pantry by wooden mullions which have once been glazed, and offer somewhat of a problem to the architect. The said lobby leads into what was once a great parlour (the house is not great at all remember) and is now panelled with pleasing George Ist panelling painted white: the chimney piece is no doubt of the date of the building, and is of rude but rather amusing country work; the windows in this room are large and transomed, and it as pleasant as possible; and I have many a memory of hot summer mornings passed in its coolness amidst the green reflections of the garden. Turning back, and following a little passage leading from the lobby aforesaid to the earlier part of the house, one passes by a room in the long arm of the [ almost level with the garden, with a stone chimney-piece rude enough as to its carving but well designed: and then at the end of the little passage is a delightful little room quite low ceilinged, in the place where the house is `thin in the wind,' so that there is a window east and a window west, and the whole room has a good deal the look of a particularly pleasant cabin at sea, were it not for the elms and the rooks on the west, and the green garden shrugs and the blackbirds on the east. This room is really the heart of the Kelmscott house, having been the parlor of the old house before `Mr. Thomas Turner built the house in the closes and on the tofts where once stood two ancient houses,' as an old deed has it; one of the `ancient houses,' as I am clear, being the old part of the present house, and Mr. Thomas Turner only built the grander and high block or wing.

Outside this little parlour is the entrance passage from the flagged path aforesaid, made by two stout studded partitions the carpentry of which is very agreable to anyone who does not want cabinet work to supplant carpentry. The very pleasant kitchen is on the further side of this entrance. Going back to the little passage which leads to the lobby one comes to the staircaise, of a common Elizabethan pattern with spherical knops on the standards, and so on to the first floor which has the peculiarity of being without passages, so that you have to go from one room into another, to the confusion of some of our casual visitors, to whom a bed in the close neighbourhood of a sitting room is a dire impropriety. Braving this terror, we must pass through the only north room in the house, which is in the junction of the older and the newer house and up three steps into the Tapestry, which is over the big panelled parlour. The walls of it are hung with tapestry of about 1600, representing the story of Samson; they were never great works of art, and now when all the bright colours are faded out, and nothing is left but the indigo blues, the greys and the warm yellowy browns, they look better, I think, than they were meant to look: at any rate they make the walls a very pleasant background for the living people who haunt the room; (it is our best sitting room now, though it was once the best bed-room) and, in spite of the designer, they give an air of romance to the room which nothing else would quite do.

NOTHER charm this room has, that through its south window you not only catch a glimpse of the Thames clover meadows and the pretty little elm-crowned hill over in Berkshire, but if you sit in the proper place, you can see not only the barn aforesaid with its beautiful sharp gable, the grey stone sheds, and the dove cot, but also the flank of the earlier house and its little gables and grey-scaled roofs, and this is a beautiful outlook indeed. Mr. New will, I am sure, give you a good idea of this - at least as much of it as the limits of his drawing will admit. The chimney-piece of this room is of stone, and of the date of the later work; again it is good after its rough country fashion; and in the middle of it, surrounded by a mantling by no means in-elegant, is the coat-armour of the Turners, argent, a cross ermine, four mill-rhinds sable. A mill-rhind by the way is that thing in which the spindle turns: hence the charge, which makes a piece of `canting heraldry,' as `tis called in French, armes parlantes.

Out of this best room let us pass through our present best bed room over the little parlour, and leaving a very pleasant room on the right, called the cheese-room when I first came to the house, and on the left a little room partitioned in modern times from a lobby, and which has the distinction of having its glazing almost wholly of old quarries - leaving all this we come to a newel stair-case, which comes up from the kitchen, and leads us up in the attics, i.e. the open roof under the slates, a very sturdy collar beam roof of elm often unsquared; it is most curiously divided under most of the smaller gables into little chambers where no doubt people, perhaps the hired field labourers, slept in old time: the bigger space is open, and is a fine place for children to play in, and has charming views east, west and north: but much of it is too curious for description. On one of the mullions of the older house is scored T W K 1577 Oct. 16. I believe this to be genuine, and not a relation to `Bill Stumps his mark.' K is like enough to be Kinch, a name still common hereabout. Again on a gable of the latter part is scored T B 1640 and representation in the manner of youth of either T.B., or his father, or schoolmaster; I am inclined to think the latter. T.B. I take to be one of the Bradshaws, several generations of whom are buried in Kelmscott church. These dates certainly square with probabilities, as the older part of the house looks about 1573, and the later (in this country side) looks 1630 to 1640. One thing I should have said before as to the position of the House: we are on the very confines of Oxfordshire; a slow brook or ditch saunters off to the Thames somewhat less than a furlong west from us, which is called the Town Ditch, or the County Ditch, and on the other side thereof is Gloucestershire.

ERE then are a few words about a house that I love; with a reasonable love I think: for though my words may give you no idea of any special charm about it, yet I assure you that the charm is there; so much has the old house grown up out of the soil and the lives of those that lived on it; needing no grand office-architect, with no great longing for anything else than correctness, and to be like Julius Caesar; but some thin thread of tradition, a half-anxious sense of the delight of the meadow and acre and wood and river; a certain amount (not too much let us hope) of common sense, a liking for making materials serve ones turn, and perhaps at bottom some little grain of sentiment. This I think was what went to the making of the old house; might we not manage to find some sympathy for all that from henceforward; or must we but shrink before the Philistine with one, Alas that it must perish!

William Morris.

Kelmscott, October 25, 1895.

HE Village of Kelmscott lies close to the Thames on the Oxfordshire side of it, some five miles (by water) from the present end of the navigation at Inglesham, where the Colne, coming down from Fairford, Bibury and Chedworth, joins the main stream of the Thames.

HE Village of Kelmscott lies close to the Thames on the Oxfordshire side of it, some five miles (by water) from the present end of the navigation at Inglesham, where the Colne, coming down from Fairford, Bibury and Chedworth, joins the main stream of the Thames.

HEN you turn down from the church toward the Thames you come at a corner of the road on the base of the village cross probably of the 15th century), and then, turning to the left and bearing round to the right, all of which transaction takes place in about two hundred yards, you come face to face with a mass of grey walls and pearly grey roofs which makes the House, called by courtesy the Manor House, though it seems to have no manorial rights attached to it, which is the ultimate subject of this paper, and which I have held for twenty-three years. It lies at the very end of the village on a road which, brought up shortly by a back-water of the Thames, becomes a mere cart track leading into the meadows along the river.

HEN you turn down from the church toward the Thames you come at a corner of the road on the base of the village cross probably of the 15th century), and then, turning to the left and bearing round to the right, all of which transaction takes place in about two hundred yards, you come face to face with a mass of grey walls and pearly grey roofs which makes the House, called by courtesy the Manor House, though it seems to have no manorial rights attached to it, which is the ultimate subject of this paper, and which I have held for twenty-three years. It lies at the very end of the village on a road which, brought up shortly by a back-water of the Thames, becomes a mere cart track leading into the meadows along the river.

NOTHER charm this room has, that through its south window you not only catch a glimpse of the Thames clover meadows and the pretty little elm-crowned hill over in Berkshire, but if you sit in the proper place, you can see not only the barn aforesaid with its beautiful sharp gable, the grey stone sheds, and the dove cot, but also the flank of the earlier house and its little gables and grey-scaled roofs, and this is a beautiful outlook indeed. Mr. New will, I am sure, give you a good idea of this - at least as much of it as the limits of his drawing will admit. The chimney-piece of this room is of stone, and of the date of the later work; again it is good after its rough country fashion; and in the middle of it, surrounded by a mantling by no means in-elegant, is the coat-armour of the Turners, argent, a cross ermine, four mill-rhinds sable. A mill-rhind by the way is that thing in which the spindle turns: hence the charge, which makes a piece of `canting heraldry,' as `tis called in French, armes parlantes.

NOTHER charm this room has, that through its south window you not only catch a glimpse of the Thames clover meadows and the pretty little elm-crowned hill over in Berkshire, but if you sit in the proper place, you can see not only the barn aforesaid with its beautiful sharp gable, the grey stone sheds, and the dove cot, but also the flank of the earlier house and its little gables and grey-scaled roofs, and this is a beautiful outlook indeed. Mr. New will, I am sure, give you a good idea of this - at least as much of it as the limits of his drawing will admit. The chimney-piece of this room is of stone, and of the date of the later work; again it is good after its rough country fashion; and in the middle of it, surrounded by a mantling by no means in-elegant, is the coat-armour of the Turners, argent, a cross ermine, four mill-rhinds sable. A mill-rhind by the way is that thing in which the spindle turns: hence the charge, which makes a piece of `canting heraldry,' as `tis called in French, armes parlantes. ERE then are a few words about a house that I love; with a reasonable love I think: for though my words may give you no idea of any special charm about it, yet I assure you that the charm is there; so much has the old house grown up out of the soil and the lives of those that lived on it; needing no grand office-architect, with no great longing for anything else than correctness, and to be like Julius Caesar; but some thin thread of tradition, a half-anxious sense of the delight of the meadow and acre and wood and river; a certain amount (not too much let us hope) of common sense, a liking for making materials serve ones turn, and perhaps at bottom some little grain of sentiment. This I think was what went to the making of the old house; might we not manage to find some sympathy for all that from henceforward; or must we but shrink before the Philistine with one, Alas that it must perish!

ERE then are a few words about a house that I love; with a reasonable love I think: for though my words may give you no idea of any special charm about it, yet I assure you that the charm is there; so much has the old house grown up out of the soil and the lives of those that lived on it; needing no grand office-architect, with no great longing for anything else than correctness, and to be like Julius Caesar; but some thin thread of tradition, a half-anxious sense of the delight of the meadow and acre and wood and river; a certain amount (not too much let us hope) of common sense, a liking for making materials serve ones turn, and perhaps at bottom some little grain of sentiment. This I think was what went to the making of the old house; might we not manage to find some sympathy for all that from henceforward; or must we but shrink before the Philistine with one, Alas that it must perish!