19:33240 出中國記──我的反動自述(康正果)

氣象神社 封調雨順氣象萬千

DOCUMENT 72 HOURS

43:48

239 簡介孫康宜的文集與《走出白色恐怖》/康正果:“出中

康正果:魯迅的論敵施蟄存

2014年01月26日09:05

來源:東方早報 作者:康正果

原標題:“被發掘者”施蟄存

與魯迅的戰鬥姿態相反,施蟄存在他卑微的一生中採取了逆境中求順暢的做法,他以竹子般彎而不折的姿態面對風吹雨打,熬過了很多皮肉之苦,權當在活動筋骨。他不唱高調,也毫無自我崇高化的意念。

中國有句古話:“人惟求舊,器惟求新。”前者強調對文化傳統和精神遺產的繼承,對耆舊和資歷的尊重;後者則強調製度的更新和器物的發明。中國社會在其文化保守主義的道路上走了幾千年,不幸在帝制末期受西方文明衝擊,歷遭列強欺凌,急於救亡的文化人才發覺,國家的貧弱蓋緣於製度腐朽,器物老舊。厭舊反舊的烈焰於是燎原而起,從此燒得鋪天蓋地,燒至“文革”期間的大破四舊,在整個華夏大地上,已災難到玉石俱焚的地步。在那個新社會及其新氣象被奉為絕對正確的年代,與舊社會粘連的“舊”這個字眼也跟著被強加了純負面的含義,而與它相關的“老”亦隨之遭殃。“文革”的確是老人最不幸的年代,從黨內的老革命到底層的老地主老右派,千百萬從舊社會活過來的老人都帶上他們“老”的原罪,在那年月受盡凌辱,折了他們本可以延續的陽壽。

但不管怎麼說,能倖存到1976年以後的老人還是比較幸運的。通常稱此後的這幾十年為“新時期”,以區別於前此不堪回首的“新社會”。在新社會瘋狂的破壞衝動過去之後,新時期懷舊發掘的熱情又復興起來,以致懷舊到新社會之前的舊社會,很多曾遭否定的舊事物和舊人物於是紛紛“出土文物”般被發掘出來,拂去了蒙恥的政治塵垢。一個“人惟求舊”的文化暖流開始回流學術出版界,不少殘存的老學人再上講壇,刊布作品,備受尊重,多少享有了他們枯木逢春的晚景。施蟄存就是其中比較著名的一個。“文革”結束不久,他又被召回大學教書,洗刷了半世的誶詬。

也就是在施蟄存從蟄伏下站起來舒展腰身的初期,遠在美國的孫康宜初到耶魯大學東亞系講授中國古典詩詞。1984年某天,她收到她母校普林斯頓大學出版社所轉一封郵自中國的短函,拆開一讀,原來是海內外矚目的施蟄存教授所寄。老教授正在辦他的《詞學》集刊,說是欣聞孫的英文書The Evolution of Chinese Tzu Poetry: From Late T'ang to North Sung(《晚唐迄北宋詞體演進與詞人風格》)在美出版,希望能寄贈他一冊。孫康宜立即回信寄去她的新書,從此在施老的居室北山樓和孫自己的書房潛學齋之間展開了長達十五六年的通信,這些信絕大部分都收入《從北山樓到潛學齋》(沈建中編,上海書店出版社即將出版)一書上輯交遊篇內。

筆者也是在新時期有幸重返大學讀書,得了個古典文學的碩士學位,與施老和康宜可謂同行,對國內該領域的治學情況自然比較熟悉。讀了他們兩個忘年交的通信,再對比我當年就學處的老教授,一下便可看出施老異於和優於他們之處。施老小時在松江受過特殊教育,既有紮實的國學功底,也有童子功的英文訓練,正因受益這一難得的學業底子,後來造就了他學貫中西,華洋雜糅的知識結構。比起我那些老師都不通外文的情況,施老的興趣和視野顯然開闊多了。其次,施老從小就嫻熟辭章,屬於那種才子型的文學青年,晚年轉入古典文學教學和研究,好比名角從舞台上退下來當教練,自有他源自創作的功力,可謂“秀才說詩勝學究”,比死板的學院派就顯得更通靈秀之氣。他在長期的蟄伏期除攻研金石鑽考據,之所以還有精力浸淫閨秀詩詞,當屬他少年才情至老不衰所致。上世紀八九十年代,女性主義批評在北美興起,受此影響,中國古典文學研究界對婦女文學也開始有所關注。最讓孫康宜感到慶幸的是,正當她初步涉足明清才女研究,與施老的書信交往使她大開眼界,收穫了來自天外的啟發和指導。

兩人的書信篇幅多比較短小,基本上以事務性和信息交流方面的內容為主。如上所述,施蟄存英文功底很好,老人遭受了幾十年的信息封閉,但在通信中談起英文書籍,仍所知良多,且有青少年一般熱烈求知的慾望,對可能求得的英文讀物,常表現出嗜食美味的貪饞。翻閱他與孫康宜的那些通信,你會發現,老人常向孫索討各類英文讀物,而孫也很熱心為對方採購郵寄。從Times的文學副刊到《紐約時報》的“書評周刊”,從美國的少年讀物到費正清的中國史著作,乃至Erotica畫冊和薩德(Sade)的淫虐狂小說。所有這一切對一個年輕時曾以新感覺小說一度蜚聲文壇的作家來說,不失為“老夫聊發少年狂”的閱讀宴饗。1991年春,施老收到康宜所寄郵包後興奮之極,他寫信對康宜說:“你的郵件,像一陣冰雹降落在我的書桌上,使我應接不暇。朱古力一心,書三冊,複印件一份,筆三枝,俱已收到。說一聲'謝謝',就此了事,自覺表情太淡漠,但除此以外,我還能有什麼辦法呢?”感情這東西有時也是很講實際的,它需要體現為物質的量化,對於久處困窘的老教授來說,收到一大堆禮物,畢竟是件很激動人心的事情。他高興得有些稚氣,好像聖誕樹下拆開彩紙封的孩子。

康宜與施老開始通信的那年,施老已八十高齡,按年齡的差異而論,可謂她這個助理教授的祖輩。從施老有求必應的諸多瑣事不難看出,康宜有一種親近長輩和耐心服務老人的特質。應該說,這與她從小在台灣所接受的基督教信仰以及“謹而信,汎愛眾,而親仁”的傳統教育有一定的關係。她初來美國,即與她家張先生深受一位美國老婦人仁慈的照顧和接待。這位老人名叫Edith,她待康宜如自家孫女,康宜亦視她若親祖母,後即以Gram稱呼。在她的回憶錄《走出白色恐怖》中,康宜有專章敘及她與Gram相處的往事,並譯介了Gram的詩作。也許是這種與老人親和的傾向使康宜在平日與老人特別有緣,以致在她的老人緣鏈條上派生出可作為佳話傳閱的文字交故事。她與百歲老人張充和多年的親密交往已以有關充和書法作品和崑曲演藝的兩本書為眾所知,無須我在此贅述。現在呈現在我們面前的這本《從北山樓到潛學齋》新作,就是康宜與施老的文字交譜寫的另一佳話。

從他們的通信可以看出,施老與康宜的互寄贈書屬於投桃報李的禮尚往來,他並非單純的受者,甚至是過量的與者。他為康宜搜羅才女遺作,特具發潛德幽光的用意,更滿懷遠播芳澤的熱情,若不是受到郵寄不便的限制,他肯定會送給康宜更多的此類書籍。康宜從施老處得到的明清才女作品或屬稀有版本,或屬施老個人的珍藏,或為他託人在別處複印,其價值遠重於可花錢從書店買到的英文書籍。像《戊寅草》《眾香詞》等稀有版本,對康宜後來寫《陳子龍柳如是詩詞情緣》(The Late-Ming Poet Ch'en Tzu-Lung: Crises of Love and Loyalism)一書和編選Women Writers of Traditional China: An Anthology of Poetry and Criticism那一大厚冊英譯詩詞選,其分量之重,幫助之大,只有當事人康宜自己有真切的心領。

我發現施老給康宜寄書,常喜歡托順人捎帶,他周圍有不少去美國出訪者都讓老先生拉了給孫康宜帶書的公差。我在1994年受聘去耶魯教書,臨行前即收到施老從上海寄來的書籍,託我給康宜帶去。我那時並不認識施老,也沒讀過他的任何作品,覺得老先生此舉實屬多事。上海到康州本有郵路,何必繞這麼大的圈子,採用前現代社會的做法?最近翻開康宜這本新書,披覽了他們的通信,我才看出,施老拿這種“前現代社會的做法”煩勞他人,實在有他難言的苦衷。他的瑣碎是由於他實在不寬裕。他在信中告訴康宜:“現在一美元兌人民幣八元,我的工資每月不到100[美]元,比一個女侍者還低,知識分子是最賤的人民。”(1994年1月23日)在另一封信中更直訴其拮据的窘境說:“我有一本《唐詩百話》……本來我應該送你一本,只因航空郵資付不起,故至今未寄贈,不怕你見笑,中國大陸知識分子的窮,和他的知識成反比例的。”(1988年7月26日)讀到這一段,想起1994年那件往事,我不禁嗒然若失,暫將手中的書本置於案頭,為逝去的前輩學人發一聲長嘆。施老雖有幸歷過浩劫,硬撐到一部分人先富起來的年代,無奈他已是風燭殘年,生財乏術,仍受困寒酸,難免顯得人窮氣短。不管他多麼學富五車和著作等身,讀到他與康宜通信中頻頻計算郵資和書價的流水賬匯報,總是讀得我有點心酸。

我2000年夏去南京大學開會,路經上海,在那裡交遊數日。康宜託我代替她看望施老一趟。那是個悶熱的晚上,好友L帶領我走進北山樓,算是我初次拜見施老。他的居室並不寬敞,空氣也不太流通,有點發霉的氣味。施老一副怯寒的樣子,衣服還穿得較厚。他已接近全聾,我大聲喊著對他講話,他也聽不清楚什麼,於是只好與他簡單地筆談。我站在他身後,一瞥他顫抖寫出的字跡,揣摩著他想要表達的意思。昏暗的燈光下,我奉上康宜送他的禮物。老人顯得很感動,瘦削的面孔依稀有某種女相。他已無能力流利地說話,但還是能從面容上看出他對康宜的感情很深。

這也是自施老2003年去世後,康宜一直視他為恩師,常翻閱他的著作,說是準備寫點有關文章的原因。施老的四窗學問——金石考據、文學創作、古典研究以及外國文學譯介——涵蓋面較大,對專治古典詩詞的孫康宜來說,從他的舊體詩做起,自然順手而得體。再加上那些詩作又是施老遺作中不太受重視的部分,康宜更增添了發掘這位“被發掘者”的興趣。收入此書下輯研究篇的論文就是她鑽研施老詩作的最新成果。

1996年康宜到上海初次拜訪施老,在長達四小時的晤談中,施老給康宜講了他許多早年的經歷。正是懷著這次會面中難忘的記憶,康宜特選施老的《浮生雜詠》八十首七絕作為代表作予以討論,其中的賞析鉤沉尤多會心妙解。孟子說過,“頌其詩,讀其書,不知其人,可乎?是以論其世也。”在《施蟄存的詩體回憶》一文中,康宜所做的就是這種通過作品的細讀,來還原詩人的身世,並進而顯示其人品、心性和抱負的工作。施蟄存不只在新社會被打入“舊”的冷宮,早在“舊社會”那年月,他已被左傾文人斥為“守舊”。那曾是魯迅倡導青年不要讀舊書的年代,年輕的施蟄存卻在推薦給青年的書目中填上《莊子》和《文選》兩書,招惹了魯迅的嫌惡。那時候施蟄存不過是個文壇上初露頭角的新手,而魯迅早已是激進青年崇拜的宗師。因為魯迅早有勸青年不要讀舊書的動議,如今見施蟄存在報刊上與他唱起反調,立即便訴諸筆伐。魯迅搞筆戰,常好小題大做,他動輒給論敵上綱上線,兩個人幾經論爭,施蟄存最後慘敗,被魯迅扣了個“洋場惡少”的帽子。這一惡稱形同該隱額頭上被詛咒的烙印,害得施在後來的歷次運動中反复遭受重算舊賬的聲討。康宜對施老的這一遭遇深感不平,她特拈出《浮生雜詠》中相關的兩首詩予以細讀,在為施老的挨批叫屈之餘,還指點出他舊體詩作特具的現代派特色。

近現代人所寫的舊體詩數量相當可觀,之所以很少受詩壇注意和欣賞,是因為人們通常多認為此類作品缺少創新,因襲摹仿的成分太多。這種成見難免以偏概全,抹煞了個別作者及其作品的可觀可賞之處。康宜對施老詩作的細讀可謂突破了此一瓶頸,讀出了其中的某種新意。她指出,舊體詩最缺乏幽默感和自嘲意味,施蟄存詩作的現代性正好體現在它特有的幽默感和自嘲意味上。此外,詩人還善於從日常生活的瑣碎情景中敏銳地截取快照,風趣地寫入詩行,顯示出他受到江西派詩風的影響,頗具有從散文化句式中脫胎換骨,化為新感覺的功力。參照施蟄存受魯迅打擊的本事,她特舉出以下這首詩予以說明。其詞曰:“粉膩脂殘飽世情,況兼疲病損心兵。十年一覺文壇夢,贏得洋場惡少名。”按照康宜的解讀,詩人實不屑對魯迅的責罵作任何辯解,他通過戲仿杜牧名作的句式,並沿用落魄文人慣用的擬女性托喻方式,“把自己比成被社會拋棄的女人……表達了一種無可奈何的心態”。

談到他對在世論敵的態度,魯迅在臨終遺言中表示:他“一個都不饒恕”。與魯迅的戰鬥姿態相反,施蟄存在他卑微的一生中採取了逆境中求順暢的做法,他以竹子般彎而不折的姿態面對風吹雨打,熬過了很多皮肉之苦,權當在活動筋骨。他不唱高調,也毫無自我崇高化的意念。孫康宜向他提問有關人生意義的問題,他淡然回答說:“說不上什麼意義。不過是順天命、活下去、完成一個角色……反正打成右派也好,靠邊站也好,我照樣做學問。對於名利,我早就看淡了……”曾有人採訪施老,對他的高壽甚感好奇,施老說他自己也弄不清楚為什麼會活得如此之久。因為他從早年開始就體質較弱,又害過大病,而且一輩子清貧,從舊社會到新社會都處於被拋入陳舊角落的狀態。然而他不但沒短命,反享了高壽。這不能不讓那個來訪者疑惑不解。其實有關施老的生命奇蹟,在上述康宜與他的談話中,我們已得到了確切的答复。他的長壽秘訣不是什麼補養品和健身藥,更不是養尊處優的地位和權勢,而是他“狷者有所不為”的心態,是他對造成他的命運能夠默默去完成的堅持固守。

*****

百歲老人施蟄存的百字情節2013年11月19日 02:39

來源:北京青年報 分享到:0人參與 0條評論

原標題:百歲老人施蟄存的百字情節

10年前的今天,施蟄存老先生在上海逝世,享年99歲。施蟄存是20世紀中國現代文學的開創者之一,是宗師更是典範。李歐梵稱他為“20世紀的代言人”。施蟄存涉獵的範圍相當廣泛,不但是一位學貫中西的飽學之士,而且是一名作家、編輯和翻譯家。

晚年的施蟄存移情於古典詩詞,並專注於金石碑版的研究和考證工作,建樹頗豐。從1957年到1977年,20年間他沒有發表過文章。但是,這20年間他沒有空過。他曾說:“那個時候,白天不是我,晚上才是我。一到晚上,我就爬上閣樓做我的工作:校讀書籍,研究碑版,讀書寫札記……”

施蟄存先生已經離開我們10年了,回望大師,他所開啟的北山“四窗”,每一扇 “窗”都值得我們學習。也許是命運多災多難吧,施蟄存先生一直在與命運抗爭。他的著作,不少都以“百”字行世。比如《金石百詠》、《唐詩百話》、《唐碑百選》、《文藝百話》等。開始的時候他曾把《金石百詠》、《唐詩百話》、《唐碑百選》稱為“三百方針”,但是後來遠遠不只是“三百方針”或者“五百方針”。

■八年完成《唐詩百話》,悟出唐詩該用研究方法去鑑賞

“北山樓”是他的書房,從1973年起,施蟄存先生就中止了文學創作,一直生活在古典書城中。 1977年他應上海古籍出版社之約,計劃寫一本關於唐詩鑑賞的書,當時就擬定了書名《唐詩串講》,約期一年交稿,出版社將其列入1979年的出版書目。 1978年,他用全力來寫這部書稿,到年底寫成了50篇,但只寫到中唐詩人,似乎本書還沒有全。於是,他一邊修改成稿,一邊繼續寫下去,1979年,只寫了十多篇。兩年的寫作,使他對唐詩的認識有了轉變,才知道唐詩也該用研究方法去鑑賞。 1981年到1982年,雜務太多,只是修改了一些舊稿,寫了幾篇新稿。 1983年前他患直腸癌,動了大手術。從死亡線上走回,施先生“工作效率”出奇的高。於是繼續寫下去,到1985年6月,寫滿了100篇,總算大功告成,放下了一個重負,履行了對出版社的諾言,雖然已延期交貨。

《唐詩百話》,資料翔實。作者在《序引》中說:“我蒐集了許多唐詩的註釋來,也參看了許多關於唐詩的論文和詩話。誰知不看猶可,一看卻常常大吃一驚。原來有許多膾炙人口的唐詩,從宋、元、明、清以來,就有許多距離極遠的理解。不但是詩意的體會,各自不同,甚至對文辭的理解,也各不相同。這樣,我對自己以為沒問題的理解,也未免有些動搖。怎麼辦呢?為了要核實情況,從語言文字中求得正確的含義,我又不得不先做些校勘、考證的工作。這樣,我的野馬又跑進史學的園林裡去了……我改用漫話的方法,可以比較自由活潑地和讀者漫談唐詩。因而把書名改為《唐詩百話》。”這部書稿,經過8年時間,始告完成。

■茅盾評價《金石百詠》,20年有此收穫可謂因禍得福

《金石百詠》,1971年撰寫,初成書為油印本,無序言,篇末為施蟄存自識:“……金石雜詠尚百首。始於歲朝,成於五月二十日。邇來生活,略見於茲,豈敢雲借瑣耗奇,姑以無益遣有涯而已。一九七一年歲次辛亥聞五月朔。雲間施捨蟄存書於滬寓之北山板閣。 ”每詩均附識語。茅盾收到《金石百詠》之後說:“二十年蟄居乃有此收穫,亦可謂因禍得福也。”

筆者在河南大學博士生導師佟培基教授家裡見到過一冊《金石百詠》。據佟培基教授介紹,1975年元月,他受李白鳳委託,由開封來上海拜晤施蟄存,商量《金石百詠》刻印的事。同年6月,佟培基又來上海訪問施蟄存。佟培基老師至今仍清晰記得那次上海之行:“再至愚園路,促膝談於板子間閣樓上,轉彎樓梯很窄,一半堆放書籍,談詞論及金石碑版,約第二天於南京路見面。”第二天,佟培基在南京路與河南路交叉口與施蟄存會見。施蟄存請遠道而來的開封客人到咖啡店喝咖啡。離開咖啡店他們到了“朵雲軒”,在樓上,選購了一些青銅器拓片。後來,他們到了福州路一家南紙店,施蟄存購毛邊紙兩刀,請佟培基帶回開封,刻印《金石百詠》用。一周後臨別,施蟄存送佟培基手書小行草《金石百詠》十首,佟培基回到開封後精心裝裱,珍藏至今。

施蟄存在致唐蘭的一封信中說:“月前得汴中李君來函,得知拙作《百詠》已代寄一本達文幾,甚為惶悚。此閒寂無聊時所作,汴中小友,願留一本,因為付油印。”“汴中小友”就是指的當年的佟培基。 1976年4月,李白鳳幫助刻寫的《金石百詠》油印本印出50冊,施蟄存分贈同好友人。 1979年《金石百詠》在香港《書譜》雜誌陸續發表。

■收集碑拓近30年出版《唐碑百選》,被稱為“書法史學者”

“我在1958 年以後,幾乎有二十年,生活也岑寂得很。我就學習魯迅,躲進我的老虎尾巴——北山小樓裡,抄寫古碑。”施蟄存在展玩歷代金石文字的過程中,“自然而然地會注意並欣賞其文字的結構及其筆法”。他收集碑拓近30年,藏有大小拓片2300餘張,幾乎囊括了歷代珍貴碑刻,漢唐名碑都有,雖然多是嘉慶道光年間的拓本,也是十分稀有了。光唐代的碑拓就1500多種,施蟄存在致吳羊璧的信中,說他選了字跡最好的100種唐碑,每碑寫上一段簡介,名曰“解題”,又蒐集了歷代書家對該碑的評論,名曰“集評”,總共100篇,統名曰“唐碑百選敘錄”。另外打算將每碑選印二頁到四頁字樣,名曰“唐碑百選圖譜”,一部是書,一部是圖,一部是文字,對唐碑作一個系統的介紹。施蟄存認為:“尤其是集評部分,過去沒有人做過這個工作。”這100種碑,可以代表唐人各體書法的全貌。

《唐碑百選》先在香港《書譜》第27期起(1979年第二期)連載,用施捨筆名。該書對書法史與書法理論的研究頗有貢獻,故施蟄存被稱為“書法史學者”。

■晚年的願望,蒐集100只中外小盆小碟

1974年,已經70歲的施蟄存,賦閒在家,偶然發興,作《浮生百詠》詩,以志生平瑣屑。 “作得二十餘首,忽為家事敗興,擱筆後未及續成。荏苒之間,便十五年,日月不居,良可慷慨。”後來想完成此事,恰好《光明日報》的《東風》副刊編者來約稿,於是該系列詩歌在1990年的《光明日報》上發表過80首。 《浮生百詠》後來收入《北山詩集》。

1974年8月27日,施蟄存在致李白鳳的信中寫道:“今年作《甲寅雜詩》,至今僅成卅首,不知能否成百首……”1992年他找出歷年保存的雜文剪報,把談文學的長長短短雜文,編定103篇,取名為《文藝百話》出版。

晚年施蟄存還有一個願望就是蒐集中外小盆小碟,計劃獲得100只,再取一個齋名曰“百碟齋”。 2002年4月,他已經蒐集了45個,專門用一個玻璃櫃子儲存,中外各種各樣的碟子十分美觀。

2003年6月,施蟄存身體不適住進了醫院治療。在住院期間,華東師範大學還舉行了研討會專門慶賀施蟄存先生的百歲華誕。 2003年11月19日上午,伴隨著淅瀝冬雨,在寒意漸濃中,百歲老人施蟄存離開了人間。

文並圖/劉海永

****

感嘆施蟄存的素心2013年11月20日 15:15

來源:新民晚報 分享到:0人參與 0條評論

原標題:感嘆施蟄存的素心

王石川

2013年11月19日,是現代文學大師、“新感覺派”代表施蟄存先生逝世十週年的紀念日。施蟄存享年99歲,雖早負盛名,但謙抑低調,自稱一介寒儒。有評論家認為施蟄存“推崇莊子文選,確實修成了莊子式的淡泊”,絕非誇張。施先生的文學成就與文學地位,無需我輩置喙,在當下語境中重溫他“心若幽蘭、靜如止水”的大家風範,不免感慨。

施蟄存的學生陳文華曾回憶施先生淡泊名利的一件事。 1993年,施蟄存被授予“文學藝術傑出貢獻獎”,在頒獎大會上,先生說:“獎勵,獎勵,'獎'的目的就是'勵',我已是年近九十的老人,不需要鼓勵了,所以,我認為,這個獎應該授予年輕人。”這一發言贏得了全場經久不息的掌聲。按照庸俗的觀點,施蟄存有點不識抬舉,但仔細一品味,倍覺施先生言辭之剴切、襟懷之曠達。

和施蟄存有過多次交往的作家李輝感嘆,像施蟄存這樣的文人,“難得的是做人的態度,是對所喜愛的事業的執著,是文人傳統中至為珍貴的淡泊名利。”李輝還談到了這樣一個細節,施蟄存有一次在給他的信中稱:“近來關於我的文章常見,昨天《文匯報》增刊,又見了一篇這一類文章,我都有點'受寵若驚',甚至不是'若'驚,而是'大'驚。”換作一般人,碰到關於自己的文章常見,欣喜還來不及,豈會受寵若驚,更不要說大驚了。由此可見,施蟄存確如李輝所稱,“這是一個真正悟透了一切的老人。這是一個思想永遠不老的智者”。

坊間有“南施北錢”一說,南施即施蟄存、北錢指錢鍾書。兩人有諸多共性,比如學貫中西、博古通今,再比如集多家(作家、翻譯家等等)於一身,除此之外,兩人皆有風骨。當年,中央電視台《東方之子》欄目名噪一時,很多人以成為“東方之子”為榮耀,而錢鍾書一再拒邀。曾有香港記者寫文讚美錢鍾書,錢鍾書回曰,“大稿活潑有感情,但吹捧太過,違反我的人生哲學,也會引起反感”。又曾有學校打算為錢父錢基博辦百年誕辰紀念會,孰料被錢鍾書表示不願意“招邀不三不四之人,談講不痛不癢之話,花費不明不白之錢”。這就是學人狂傲中的堅守。

相反,一些學人對名利有狂熱的追求,對權力有入骨的嚮往。誠然,要求所有的學人像施蟄存、錢鍾書一樣有學問、有底線,並不現實,但是做不到他們的高度,不等於就主動放棄下限。現在,我們時常能夠看到報章上有些半拉子學人自吹自擂,甚至請人捉刀吹捧自己,還有人在自己的作品研討會上,面對各種誇張的吹捧,照單全收。豈可怪也歟?

“大抵學問是荒江野老屋中,二三素心人商量培養之事,朝市之顯學,必成俗學。”做學問也好,搞其他藝術也罷,多一些純潔的心地,修煉為一名素心人,絕不是壞事。

***

施蛰存先生的“发现之乐”

原标题:施蛰存先生的“发现之乐”

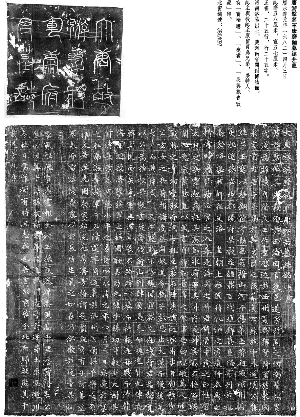

《施蛰存北窗碑帖选萃》所收碑帖之一

施蛰存先生经过几十年的搜求把玩,又在沉寂中潜心研索,最终不仅成了名符其实的内行,并且还一点一滴地成就了其博大精深、自具心得的“北窗之学”。

陈麦青

《施蛰存北窗碑帖选萃》

施蛰存著

上海古籍出版社

2012年6月第一版

331页,600.00元

《施蛰存全集·北山金石录》(上、下册)

施蛰存著

华东师范大学出版社

2012年5月第一版

1198页,148.00元

或许是一种巧合,也可能是某种共识,去年,施蛰存先生“北山四窗”学问中金石碑版之学的多种相关著述,接连刊行:先是上海古籍出版社出版的潘思源先生所编《施蛰存北窗碑帖选萃》,从施先生生前多年搜求并珍藏的几千件历代碑拓中,精选两百四十多品,排比影印,使有声学界艺林的北山楼碑拓宝藏中的精华,终得面世;而施先生门下王兴康先生所撰序言,更从学术的角度,对这批伴随主人几十年有关研究的珍藏,以及作为其“北窗之学”的金石碑版研究历程和成就,作了系统的介绍和全面的评述,颇可一读。再是施先生长期执教的华东师范大学所属出版社,将施先生平生所撰有关金石碑版研究的主要著述七种,集为《北山金石录》上下两册,出版印行。其中既有已刊易获的《金石丛话》《唐碑百选》,也有绝版难觅的《水经注碑录》《北山集古录》,更有遗稿首刊的《太平寰宇记碑录》等,不仅甚便读者,且有功来学。最近,又见崔耕先生取施先生与其谈碑论学的历年书札近七十通,原貌影印并附释文,汇为《北山致耕堂书简》,遂将个人缘福,公诸同好分享。凡此,皆使原本就爱好关注此道的有兴趣者,又因资材的丰富便利,而增添了品赏研读的乐趣。

具有悠久传统的金石碑版之学,到清代乾、嘉朴学全盛时期,开始渐成显学之一。昔人据其侧重不同,又有所谓考据、鉴赏两派之分。前者以《金石萃编》作者王昶(兰泉)为代表,考碑录文,证补史事;后者以翁方纲(覃溪)为代表,旧拓新本,校列异同。及至后来,此学益盛,更有兼取两派各自所长的综合研究,如柯昌泗先生在《语石异同评》(《语石·语石异同评》,中华书局1994年9月)中,即推罗振玉氏为“兼兰泉、覃溪之长”的一代名家。而施蛰存先生的研究,亦以考史为主,故其用力之勤,多在《水经注碑录》《太平寰宇记碑录》,以及从《后汉书》《晋书》《齐书》《陈书》,一直到《魏书》《北齐书》《北周书》、《隋书》,乃至《蛮书》等“诸史征碑录”的勾辑考校。其《北山楼金石百咏》中还记:“唐碑三百志千通,证史频收意外功。安得萧闲从夙愿,纠新补旧事专攻。”并有自注曰:“近百年来,唐碑志大出。以之证史,辄有可以纠补两家《唐书》者。余尝欲以前贤考证唐碑资料,益以所自得者,撰《两唐书碑证录》,犹未有暇晷也。”同时,施先生也关注碑刻中的书法艺术:“书到欧虞入化工,南强北胜妙交融。丰碑百选腾光焰,却怪卑唐论未公。”因有《唐碑百选》,“尽抉菁英,颇以康长素卑唐之论为谬”。皆从书史着眼,品碑论艺,而非单纯斤斤于存字多寡、点画损泐。因此,从《施蛰存北窗碑帖选萃》等图录及相关资料中,知其所藏虽颇全而有系统,且多收能存碑刻形制全貌、又无内容文字错失的整纸全拓,而绝少宋明古拓、孤本秘笈之类。此固然与其一介书生的财力有限相关,但也由此决定了其取舍之下扬长避短的收藏、研究特色。正如其友人周大烈先生所评:“昔人论列藏书家有五等,今足下可谓读书者之藏碑。”而周退密先生谓:“金石之学,自欧、赵著录以还,上之则以考订史事,其次则以通古今文字,下之则以尚论书法……足下比年广搜墨本,既用证史,亦以识字,复以之论书。学养之富,用力之劬,克绍前修矣。”则又道出了取舍间的传承,特色中的贯通。尤其要指出的是,施先生当时的收藏研究,是在显学已成冷门、传统多趋式微,本人又“名挂党籍,文字在禁锢中;凡有著述,皆不得问世”的困境之下,重拾旧好、不甘虚度的寄托和坚持。而一旦形势改观,面对各类眼前“任务”杂事,却反又无暇再顾。此中情形,施先生在其相关著作的自序后记中,时有述及;而收入《北山散文集》(华东师范大学出版社2011年9月)中的《投闲日记》、《更生日记》,以及部分书信,乃至崔耕先生专书所录诸札,则更多详记。有兴趣者,可细读互观。

对自己的研究,施先生在《北山集古录》自序中,曾有评价:“收了许多金石文的拓片,看了不少金石考古的书籍,对于文字学、史学、款识学各方面,多少有一点新知识,也学会了一些研究方法。有时对前辈学者的议论有些不同的意见,或自己有新的悟入,于是不自量力,也写下了几百篇所谓‘金石题跋’。自己知道是外行人混充内行,行家看了,一眼就能发见谬误。”其实,不是“专业”出身的施先生最初接触碑帖,也许真只是一个有兴趣的“外行”。而经过几十年的搜求把玩,又在沉寂中潜心研索,最终不仅成了名符其实的内行,并且还一点一滴地成就了其博大精深、自具心得的“北窗之学”。无论是系统十卷的《水经注碑录》,还是《北山集古录》诸编中所收各类金石题跋,皆广征史传地志、类书笔记、金石字书、历代著录及其他相关资料,梳理排比,多正旧说之误,时补前贤未及。其跋《汉白石神君碑》,更针对翁方纲《两汉金石记》中谓此碑“题名”称名称字及先后次序等,“勒碑时固无一定之例,特偶有先后详略”之说,通过排比分析包括《溧阳长校官碑》《张纳碑》《刘熊碑》《韩敕碑》《杨震碑》在内的诸多汉碑题名特征、规律,复以文献参证,指出:“汉碑题名,凡尊者必具书其郡县讳字,位卑者或省其字,亦有字而不名者。”再据汉代职官制度,论列此碑题名诸人官位职级尊卑高低之序,并比照《三公山碑》《无极山碑》等相关碑刻题名,考定“此碑题名先后次序,亦非偶然”,从而归纳出汉碑题名及序次之例。这种被前人称作“括例”的探讨,是传统金石学向来极为重视的研究之一。从元代潘昂霄《金石例》、明代王行《墓铭举例》和清初黄宗羲《金石要例》的“金石三例”,到后来吴镐《汉魏六朝唐代志墓金石例》、王芑孙《碑版文广例》、冯登府《金石综例》、刘宝楠《汉石例》等,都是此中传世名作。正如台湾学者叶国良先生在其《石例著述评议》(收入氏著《石学蠡探》,大安出版社1989年5月)一文中指出的那样:

金石文字,古人所重。故刊石勒铭,必有通义,常例;或别出心裁,则有殊义,特例。是义例实与金石之有文字并兴……然古人多不自言义例……及世殊事异,后人尤未必详悉古人之义例。顾治金石文字,不详古人义例,则不知其要旨。是欲知其要旨,必广求金石文字归纳分析之,括其常例、特例,以求通义、殊义,此治金石文字者必务之事,非特考证之需或撰文之资而已。

则知施先生此跋小中见大,自具意义;而其功力造诣,亦由此得窥一斑。至其为一般普及撰写的《金石丛话》(中华书局1991年7月),又以论说精到的学术含量、言简意赅的恰好篇幅,加上浅显生动的白话叙述,将那些繁复难懂的名词概念、必须知道的基本常识和关键所在的要领重点,以及从先秦一直到唐朝历代金石碑刻主要概况等,都讲得清清楚楚、明明白白。故虽笺笺小册而一印再印,几成今日初问金石碑版之学的入门首选。

在甘苦自知的收藏研究过程中,施先生常有其“发现之乐”。1976年,崔耕先生寄来唐王知敬书《武后发愿文》残碑拓片,施先生回信十分兴奋:“宋以后,只知有‘天后少林寺诗书碑’,而不知另外还有‘发愿文’。你现在找到这一块七百年来无人知道的残碑,实在令我惊喜万分。”并提醒:“这块发愿文残石的下半截,如不粉碎,可能还找得到。万一找到,岂非更大的喜事。”因为“旧社会知识分子是否定武则天的,关于武则天的撰述及刻石,向来没有好话。《昇仙太子碑》是惟一的现存武则天撰并行书的石刻,但著录碑刻的人,都不谈武则天撰并行书的石刻,而只谈碑阴的钟绍京与薛稷的字迹。现在这篇《天后御制发愿文》,又是一篇武后著作。内容虽不会有特出的见解,总是一个武后文献。此文我不知道《全唐文》中已收了没有,估计是没有的,因为无人提到过。如能找到下半截,录得全文,岂非又多了一篇武后的文章”。不久,知此残碑得到妥善安置,施先生在致崔耕先生的信中,更有欣慰:“《武后发愿文》已移在室内,这半块王知敬可以不再损坏,都是好事。”(1976年8月23日)1983年,施先生在香港《书谱》杂志发表《嵩洛新出石刻小记》,又专门著录此碑,并经过进一步查考,知“明代于奕正《天下金石志》有此目,谓永淳二年九月立”,修正了原先认为此碑“七百年来无人知道”的说法,但同时指出:“于奕正书皆裒集古记成之,未必目验,则此碑湮没,殆数百年矣。一旦发露,虽断残,亦足珍异。”而这样的访碑觅拓、研究发现,“卅年来,此事已成痼癖,欲罢不能。只要知道有一个新出土的石刻,总想

沒有留言:

張貼留言