懷念彭淮棟 (1953~2018)先生 —友情 (影片、文字檔及補充)

208 懷念彭淮棟先生 (1953-2018): The Farewell

台北立緒版《威瑪文化》開山之作,由劉森堯兄翻譯( 錯誤不少,詳影片末段)。

剛好台大圖書館有德文版,我就借出來請彭兄講解,漢清講堂初期有演講費,約萬元。

https://www.youtube.com/watch?v=oNdSn0RR9Mg

208 懷念彭淮棟先生 (1953-2018): The Farewell

痛失英才!!!

YOUTUBE.COM

209 懷念彭淮棟先生(1953-2018):自修德文與音樂

209 懷念彭淮棟先生(1953-2018):自修德文與音樂

…《浮士德博士》第十五章起頭說,音樂在德國的崇…

YOUTUBE.COM

210 懷念彭淮棟先生(1953-2018):紀念座談會 2018-02-24

210 懷念彭淮棟先生(1953-2018):紀念座談會 2018-02-24

著手《魔山》,乃至作序之時,何曾夢見翻譯《浮士德》…

YOUTUBE.COM

漢清講堂

2018年2月24日 (禮拜六)10點到11點,

地址:台北市新生南路三段88號2樓

電話:(02) 23650127

email: hcsimonl@gmail.com

近百張slides的文字檔

懷念彭淮棟 (1953~2018)先生 —友情

Italian Journey (in the German original: Italienische Reise [ˌitalˈi̯eːnɪʃə ˈʁaɪzə]) is Johann Wolfgang von Goethe's report on his travels to Italy from 1786–88, published in 1816–17. The book is based on Goethe's diaries. It is smoothed in style, lacking the spontaneity of his diary report, and augmented with the addition of afterthoughts and reminiscences.

彭淮棟

做為家人、朋友

做為學習者,學生

做為譯者

做為編譯者/記者、編輯

Albert Camus, Le Mythe de Sisyphe (1942) v Goethe*/Thomas Mann (1945;p.63 尼采小說):

*打造藝術並無痛苦可言,但就像永遠在滾一塊總是必須重新往上推的的石頭。

彭淮棟先生譯書,有時可達"會通"境界。譬如說,他覺得Edward Said 的回憶錄《鄉關何處》的某章,類似《魔山》的。又譬如,Thomas Mann 書信的某句(1945),出自歌德Goethe的:「打造藝術並無痛苦可言,但就像永遠在滾一塊總是必須重新往上推的的石頭。」 (參考 彭淮棟 《浮士德博士》(導讀和譯註本)頁63「 尼采小說」一節;比較Albert Camus, Le Mythe de Sisyphe (1942) )

BRIEF LIVES :

INTIMATE BIOGRAPHIES OF THE FAMOUS BY THE FAMOUS

2018.2.19 清晨 去 Wiki https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Girtin

驚訝 他只活27歲Thomas Girtin ( 1775 – 1802),然而作品精緻,數量"可觀",

好友Turner (1775-1851)在他 早死要說,"Had Tom ㄗGirtin lived I should have starved".

這只是開玩笑,其實世界對所有人和作其品,都是多多益善的。

British Museum

This atmospheric watercolour depicts Lanercost Priory in Cumbria, northwest England, and was painted by Thomas Girtin, born #onthisdayin 1775. Girtin went on painting tours of the north of the country, recording the landscapes and rural scenes he encountered, including many ruins of priories and abbeys. This picture was made when Girtin was just 18, perhaps copied from an illustration. Lanercost priory was destroyed during King Henry VIII’s dissolution of the monasteries in 1538, along with hundreds of other ecclesiastic buildings in England.

胡適譯葛德的 Harfenspieler (1952年9月10日) 誰不曾含著悲哀咽他的飯! 誰不曾中夜嘆息,睡了又重起, 淚汪汪地等候東方的復旦, 偉大的天神呵,他不曾認識你。

Gothe's Harfenspieler

Wer nie sein Brod mit Thränen as,

Wer nie die kummervollen Nächte

Auf seinem Bette weinend sas,

Der kennt euch nicht, ihr himmlischen Mächte.

本文 根據胡適之先生年譜長編 和 胡適的嘗試後集 比較好 嘗試後集 中的:

Carlyle's Translation

Who never ate his bread in sorrow,

Who never spent the midnight hours

Weeping and waiting for the morrow,

He knows you not, ye heavenly powers.

養蜂者說,取得30克蜂蜜,蜂約須作200萬朵花的遠征、努力。(NHK的"街道漫步"Auckland 2015.2.23)

我們或許可以「套」彭淮棟先生自己在《貝多芬—阿多諾的音樂哲學‧ 譯跋》(2009年孟春,p.372)結尾說的,來說明他一輩子努力以赴的編譯事業:

雖然理論「灰色」,雖然(世界上)有許多哲學「做夢也想不到的事情」,但《貝多芬—阿多諾的音樂哲學》還是能豐富我們對音樂與貝多芬音樂的欣賞和理解,阿多諾功不唐捐。

郭嵩焘作胡文忠公 (林翼) 行狀,記胡公"嘗言國之需才,猶魚之需水,鳥之需林,人之需氣,草木之需土,得之則生,不得則死。才者無求於天下,天下當自求之。

({養知書屋文集}十七,49。) 胡適日記:1948.8.10

阿多諾作《啟蒙運動的辯證》,索西方問題之本於希臘哲學,曼寫《浮士德博士》,討問題之根於千年之上的德國歷史。 —彭淮棟 《浮士德博士》(導讀和譯註本)頁58「 『詩人與思想家之國』淪為地獄」一節

《浮士德博士》第廿五章讀來極似阿多諾《新音樂的哲學》與後來的《美學理論》(「從和聲觀念解放,結果成為兌換覺的反叛」)的精華濃縮,另成別趣。—同上書頁68「 小說結構」一節

1973年暑假:品田山(十峻之一)、池有山、桃山和喀拉業山(台灣百岳四大鳥山之一)等四座百岳,武陵(農場)四秀。

1973年夏,化工(主事)、外文(彭淮棟;左三)、工工(苗、鍾)等系的朋友登武陵四秀。

台中縣沙鹿、大甲.......

Bob Dylan 的詩歌與音樂......

《音樂與音響》;中興堂華格納音樂;自修音樂/鋼琴

約1974年,彭先生翻譯的音樂文章在《音樂與音響》月刊發表, 稿費好, 很鼓勵人。 再過約15年,張繼高先生主持《美國新聞與世界報導》週刊, 彭掛"副社長"他跟我說張先生的一些行事包括稿費從不會怠慢因為他體諒人

美國新聞與世界報導

台北市 : 美國新聞與世界報導中文周刊雜誌社

Der Ring des Nibelungen 等等 2天 1974

Der Ring des Nibelungen (The Nibelung's Ring / The Ring of the Nibelung) is called "ein Bühnenfestspiel für drei Tage und einen Vorabend" (a stage festival drama for three days and a preliminary evening).

"1974年12月29 K DURANT的《哲學史話》。上山讀KANT。...... 和匡漢上公墓聊天。和阿堂 (林世堂)聊到晨四點。英格 (蔡英文)說一個人只能執於一。讀劍橋。睡阿碰 (彭淮棟)床。他漏夜讀書....."

(這學年我住台中家,所以在學校沒舖位)

2015.3.25

朋友聚會,很難得。林世堂博士(宏星技研材料唱股份有限公司創辦人)是阿彭的室友,與他近40年未謀面,這次知道我們約11點在我處見面,當然來參加。

之前,我向阿彭調幾本《浮士德博士》來增加軍備:第一本簽書是給世堂的。

世堂曾經到阿彭的老家,竹東軟橋路某號, 住過,他說生平所見星空之燦爛,以那次為最。阿彭也住過林家石牌世堂老家;他記得世堂1976年的畢業設計---。世堂則說設計還保留,只缺請劉廣仁 (現加拿大某大都市的都發局主管)代畫的透視圖。

約1975某個黃昏,我倆穿拖鞋出發到北港看媽祖進香…..整條路的人一見媽祖出駕,全跪拜迎接……我半夜還帶他往台南,清晨抵達,到公園旁的台南二中,找我初中謝立沛老師,讓他招待台南美食。

(2015 阿彭太太胡玉玲說,窗外的桑樹要結果了。)

這一次參加他的新書發表會,會後才知道,我還邀請他到我台中老家打牙祭,他對中華路底,師專---現在稱教育大學等都還記得,而我倒是忘了這些事。

80年代初,一陣子他在寶藏巖租屋,而我們住永和,很容易通。有一次,他跟太太與《新新聞》的主筆王健壯兄到我家大聊.....

1990 顧頡剛讀書筆記(共15冊)本書是顧頡剛先生一生治學、讀書所作筆記,從1914年起,至1980年逝世,從無間斷。因之,他的讀書筆記,是他全部著述的重要組成部分。依據筆記的範圍大致分成載籍、史事與傳記、地理與民族、名物制度、文學藝術、語言文字、民俗學、哲學與宗教、蘇州史事等九大類。內容含蓋中國古代文化的政治、社會、經濟、宗教、思想各個層面,充滿了新材料與新見解。

全書分十卷精裝15冊定價6000元

Der Zauberberg, 1924

1973他看了《魔山》英譯本,數年之後花一整個暑假,不眠不休將它翻譯

Der Zauberberg, first German edition, 1924

(1973不知道他看了托瑪斯.曼《魔山》英譯本,數年之後一整個暑假,不眠不休將它翻譯,賣給遠流公司、出版。

Thomas Mann《魔山》台北:遠景,1979; 《浮士德博士》台北:漫遊者,2015

導論與註解結筆於2014年10月,合計譯書生涯首尾36載

牛津Past Masters系列,1984譯《紐曼》、《柯立芝》、《但丁》等冊。

托瑪斯.曼、歌德

他說,他大聲跟許多朋友說,他喜歡哥德和托瑪斯.曼的作品,所以國外朋友遇有相關著作,都會寄給他。譬如說,托瑪斯.曼的《書信集》兩巨冊Letters of Thomas Mann 1889 1955,他20年前的禮物,讀了,此次做《浮士德博士》的注解,大有幫助。

(他弄不清楚:外國作家 (如Rilke等等) 創作之餘,還可寫出數以萬記的信。我沒告訴他,托瑪斯.曼在美國的信,都是口述的,我讀過此類報導。)

Michel Foucault. What is Enlightenment?

聯經。系列:思想 第一期

1985~1987年是彭懷棟翻譯的"奇蹟期"

1984;1985

鑄辭:默會致知

The term "tacit knowing" or "tacit knowledge" is attributed to Michael Polanyi in 1958 in Personal Knowledge. In his later work The Tacit Dimension he made the assertion that "we can know more than we can tell."[

鑄辭:「余未入聯經,已為聯經翻譯博藍尼《意義》、《博藍尼講演集》、《科學,哲學與社會》諸作。博藍尼談知識、思想,而時涉政治,數次提及東歐dissident。其時中文尚無dissident觀念,無論翻譯,余考索英文字根,幾經敲磨,譯為「異議分子」。博藍尼書中多處使用context與frame,余亦取定為「脈絡」、「框架」。管見所及,上述三詞皆原文之中譯首例。」

牛津Past Masters系列,譯《喬治 艾略特》 彭淮棟1985

Middlemarch - Wikipedia

Raymond Williams (1966), 《文化與社會: 1780年至1950年英國文化觀念的發者》1985

.

Culture and Society 1780-1950

目錄 · · · · · · 作者前言 編者前言 導論:複雜的慧見(艾琳·凱利) 俄國與一八四八 刺猬與狐狸 赫爾岑與巴枯寧論個人自由 輝煌的十年 一、俄國知識階層之誕生 二、彼得堡與莫斯科的德國浪漫主義 三、別林斯基 四、赫爾岑 俄國民粹主義 托爾斯泰與啟蒙 父與子 索引 譯後記 編後記

俄羅斯思想家 1987俄国思想家 2011

In a famous essay,The Hedgehog and the Fox: An Essay on Tolstoy's View of History, the Oxford philosopher Isaiah Berlin divided thinkers into two categories, hedgehogs and foxes. The distinction comes from a saying of the ancient Greek poet Archilochus : "The fox knows many things, but the hedgehog knows one big thing."

The Hedgehog and the Fox: An Essay on Tolstoy's View of History

巴頓‧亞倫《南部非洲短篇小說精選》?彭淮棟,圓神出版社 ,1987

美國新聞與世界報導(周刊)

彭淮棟 V 吳魯芹《英美十六家》

高迪默‧納丁尼(Gordimer Nadine)《我兒子的故事*》彭淮棟,九歌出版社,1992

作者: 安妮.法蘭克

出版社: 智庫文化

出版年: 1996-1

約1995年,我託德國歸國的張旺山博士精選哥德的《義大利遊記》送彭兄。

所以對於他日後『談歌德的慾望』(《聯合文學》),不會意外。

緣起:

Auden, W.H. and Elizabeth Mayer. “Introduction.” Goethe: Italian Journey. London: Penguin, 1970,508頁。這篇導論很值得一讀,文末有譯者的翻譯論。 1962年的譯本,由Collins 出版。我記得也出版過Auden單讀翻譯的部分,可能只百來頁。 Goethe: Italian Journey. London: Penguin, 1970. 副標題是著名 (藝術史名家多有專文討論)的一句:Et in Arcadia ego. 我在2011年查過中國的兩翻譯本,錯誤處類似。

GOETHE ON ART By JOHN GAGE

引Italian Journey 一段:阿西西的Minerva 小廟:五臟俱全;guidebook.....

Goethe on Art - Page 99 - Google Books Result

https://books.google.com.tw/books?isbn=0520039955

Johann Wolfgang von Goethe, John Gage - 1980 - Art

Johann Wolfgang von Goethe John Gage ... I had learned from Palladio and Volkmann1 that a noble Temple of Minerva was still standing [at Assisi] in perfect repair. Thus I left my vetturino at Madonna del ... Maria della Minerva, and he accompanied me to the top of the town, for it lies on the side of a hill. At last we reached ...

Some journeys – Goethe's was one – really are quests. Italian Journey is not only a description of places, persons and things, but also a psychological document of the first importance.

— W. H. Auden, Epigraph on Italian Journey

1997

約1997年,將一本80年代暢銷近200萬本的Quality Is Free 的新版Quality Is Still Free 《熱愛品質》,請他翻譯,我們的交情,當然他自己說費用多少,就奉送。我印象深刻的是他在第一段,機場的情境時卡住了,經我稍解釋,他就下筆如有神,很快交稿。他說,翻譯這本書,第一次接觸到 Starbucks。這待查,因為那是1996年的書。

穆易斯『身心桃花源:當洋醫生遇見赤腳仙』/彭淮棟/張老師, 1995,

聯合文學,1999

Gracián y Morales, Baltasar, 1601-1658.

彭淮棟 臺北市 : 智庫 2000

Said, Edward. (1999).《鄉關何處*》(Out of Place),彭淮棟譯,台北:立緒。2000

J. S. McClelland麥克里蘭著《西洋政治思想史*》彭淮棟譯,台北:商周,2000

這部政冶思想史可以說是從底下寫起,注意統治者。也兼重被治者。我向來認為,歷來論者對人民——有時稱為暴民——所下的功夫一直不夠。政治的素材是人,一位思想家對這素材的觀點一定會影響他對政治可能及應有境界的想法。不過,我發現這樣的寫法很不容易維持,因為思想家關于政治共同體素材的看法往往深藏在他們的著作文字之中,這些文字篇章必須擺到刑架上拷問,才吐露實情。而人人都知道,拷問逼供得到的案情挺不可靠。

如何打敗可口可樂 中文書 , 翟若適(Carl Djerassi) 彭淮棟 , 聯合文學 , 出版日期: 2003

現實意識

The Sense of Reality

作者: 以撒.柏林

: 臉譜 出版社

: 2004

《現實意識》涵括了九篇文章,其中八篇都是第一次發表,且範圍上天下地,極其廣泛:主題包含有史上的現實主義;政治判斷;社會主義;馬克思主義的本質與影響;因浪漫主義掀起的文化革命;俄羅斯的藝術投入;以及民族主義的起源與實踐。

音樂的極境:薩依德音樂評論集 薩依德 彭淮棟 , 太陽社 , 2009

《論晚期風格:反常合道的音樂與文學》麥田,2010

On Late Style: Music and Literature Against the Grain

薩依德認為莎士比亞與威爾第的晚年作品呈現了一種祥和與睿智的氣味。但他在《論晚期風格》這本書中考察了貝多芬、湯瑪斯.曼、理查.史特勞斯、惹內和莫扎特的晚年作品,指出他們的特質迥異於那種超脫世俗的靜穆。 他們的晚期風格,不僅不是和諧與解決,而是冥頑與難解,更是未解決的矛盾,在他們的晚年作品中並非表現得成熟與圓融,反而表現得更孤僻,更不守常規,展現了精神上的自我放逐,一種刻意不具建設性的、逆行的創造。

動物權與動物福利小百科

, 馬克.貝考夫/編著 錢永祥,彭淮棟,陳真 , 桂冠 : 2002

Bart Moore-Gilbert《後殖民理論》台北:聯經,2004

美的歷史 安伯托.艾可 彭淮棟 , 聯經,2006

醜的歷史 , 安伯托.艾可 彭淮棟 , 聯經,

2008

作者: 安伯托·艾可

出版社: 聯經出版公司

出版年: 2006- 2008

貝多芬:阿多諾的音樂哲學

, 聯經出版公司 , 出版日期: 2009

新音乐的哲学(第五版)2017

新音乐的哲学(第五版)

作者: [德]泰奥多尔•W. 阿多诺(Theodor W. Adorno)

出版社: 中央编译出版社

原作名: Philosophie der neuen Musik

译者: 曹俊峰

出版年: 2017,早的一篇是1940—1941年写成的《勋伯格与进步》,第二篇是时隔七年之后写成的《斯特拉文斯基与倒退》,后一篇是在两篇文章结集出版时(1948年)撰写的“导论”,目的是要说明为何要选择新音乐中的两个极端的代表人物作为论述的对象、概括论述新音乐总的发展趋势和特征以及《新音乐的哲学》所用的方法。

無盡的名單

中文書 , 安伯托.艾可/編著 彭淮棟 , 聯經,2012

我們或許可以「套」彭淮棟先生自己在《貝多芬—阿多諾的音樂哲學‧ 譯跋》(2009年孟春)結尾說的,來說明他一輩子努力以赴的編譯事業:

雖然理論「灰色」,雖然(世界上)有許多哲學「做夢也想不到的事情」,但《貝多芬—阿多諾的音樂哲學》還是能豐富我們對音樂與貝多芬音樂的欣賞和理解,阿多諾功不唐捐。

2015

劍橋中國文學史(卷上):1375年之前

彭淮棟負責第六章 北與南:十二與十三世紀

The Cambridge History of Chinese Literature. Volume Ⅰ: 1375聯經,2016 傅君勱(Michael Fuller)、林順夫,

譯藝獎2015 彭淮棟譯歷自述- YouTube

彭淮棟譯歷自述 2015年8月31日

忝列譯林,忽忽半生,享不虞之譽於謬賞之識與不識者。花甲之年,卻顧所來徑,強不知以為知,處處皆是,譯筆舛誤,亦何可勝數,惶愧何似。而結褵30載,碌碌為稻梁謀,得暇輒埋首案頭,開門七事無一用,全賴髮妻玉玲含辛持家,不知此生何以為報。

譯路既長,可記之人之書之事蓋夥,唯區區素乏記性,加以老懶相尋,難追往者,何莫寧為吉人,權且忘其所忘,憶其所憶。

*《魔山》 1976,或1977年,5月某日,自台北返回新竹縣竹東鎮軟橋里,午後獨座家中客廳,四顧岑寂,忽有所思,取稿紙,並The Magic Mountain,列置桌上,審視全書首頁,而走筆譯其首句,而首段,而逐頁。此即《魔山》翻譯之始,亦即區區生平譯事之發軔。 次日復返台北羅斯福路與基隆路之交圓環附近山麓租住處,從此埋首魔山數寒暑。猶記當時已放棄台灣大學外文研究所學業,幽隱斗室,夜以繼日,數日即易一原子筆,向晚時分至公館麵店囫圇一餐,復歸伏案,一燈熒曖,往往至曙。余本農家子,淪跡台北,每值軟橋家中田疇有事,插秧割稻,歸而力作如故。

當時使用六百字稿紙,譯畢粗估50萬字,初稿高積案頭如小丘,謄錄一過,順便增刪潤飾。二次謄錄既了,猶未盡如意,遂手抄第三次,且寫且改,作為清稿。

余譯《魔山》,純由興趣,實則螻蟻撼樹,少不更事,愚勇以赴。英文版《魔山》其厚如磚,譯稿如山,經此磨難,從此譯書每覺輕盈,至《西方政治思想》與《浮士德博士》,始感大山崎嶇。

《魔山》主角漢斯.卡斯托普在深山療養院,訪客而成居民,每於夜闌人靜,藏身院中圖書室放唱片欣賞音樂,遍聆名曲,Thomas Mann使出看家本領,假卡斯托普之耳之思揮灑其音樂素養,浩瀚兼精深,區區當時於西方古典音樂略識之無,強充解人,極汲深綆短之窘,有愧作者,更愧讀者。然卡斯托普聆樂,其情其景,一譯難忘,2000年譯薩依德自傳《鄉關何處》,傳主自述早年窺探其父庋藏之音樂寶庫,每常寅夜竊播唱片,痴醉自娛。關於其事之孕思,薩依德未見著墨,然筆者一見而憶卡斯托普療養院子夜聆曲銷魂,兩文機杼如出一轍。所異者,薩依德全以理性研析音樂,Thomas Mann則假卡斯托普之聽樂與書中人文主義者塞特布里尼之批判,初申其音樂曖昧而具魔性之論。

譯畢《魔山》,寫萬言譯序<湯瑪斯.曼和《魔山》>,詳述此書緣起、成書經過、旨趣及意義,歲月綿渺,久已渾然不省所言何物,日前重披此序,見此一段,如睹預言:

1947年的《浮士德》,書中敘述者認為藝術家的成長過程乃人類命運的典範,而音樂藝術家可為各種廣泛論題的典範; 藝術的、文化的、人及其心靈在現代的處境。我們可以異議這種認定,但是,寫一位音樂家脫棄心智的清醒制約,實在就寫活了一個脫棄清醒而放縱原始本能的社會--曼由前世紀後半葉活到本世紀上半葉,親歷一、二次世界大戰; 雖常自居尼采的傳人,但也認清尼采對現代思想與藝術,尤其德國政治的影響。讀者若了解德國對本世紀歷史的左右力量,則可見那位音樂家主角的病態與毀滅呈現的不僅是納粹治下的德國,簡直就表達了現代文明現代人,書中敘述者的看法大致可以成立。

著手《魔山》,乃至作序之時,何曾夢見翻譯《浮士德》之日,無論譯自德文。<湯>序繫年1979年5月,《浮士德》導論與註解結筆於2014年10月,合計譯書生涯首尾36載,當時逞其愚勇痴撼巨著於而立之年,今日賈其餘勇唐突又一傑構於知命之歲,區區之Thomas Mann緣可謂既有其始,亦克有終。

《俄國思想家》

兵役之後,至台北秋雨印刷公司任職英文文案,得識玉玲。區區愚拙,玉玲慧質,區區如船之得錨,此生自是而有安頓。玉玲持門戶,勝一大丈夫,余不知修幾多世,得與共枕。

當時聯經出版公司迻譯牛津Past Masters系列,余抽暇譯其中紐曼、柯立芝、但丁等冊。

1985年,應林載爵兄之召,備員聯經編輯部,專職審閱<現代名著譯叢>譯稿,逐字逐句核對原文與中譯,獲益良多,且得以多閱名著,眼界大開,並由是而益知譯事之難,睹他人之失,惕自己之過。當時常思孔子「吾欲寡過」一語,深感翻譯無功,寡過為得。

時錢永祥兄在聯經編輯部兼任顧問,不以區區拙淺,建議翻譯Russian Thinkers,余不揣鄙陋而應命,約歷一年又半,以題材深得我意,作者文采又賞心,余於至難之中,得譯事之至樂。

然外成必有內助。書將出,作<譯序>,末段興感:

憶自民國七十四年除夕起筆,歷十八年而具形狀,其間與書中人物同其大夢,於我是歲月暗換,然現實仍是活生生的現實,日間上班,入夜則伏案,快然自足而多疏家務,多謝吾妻玉玲擔待。

此段感念,余至今時刻在心。

其時余猶新婚,每日自聯經下班抵家,飯後即伏案至午夜,玉玲曾以淡色素描,畫一長髮少女閉目嗑睡,頭微側,睫毛低垂,嬌態可掬,旁註「不要讓愛情睡著了」,語簡意遠,柔情萬種,余雖魯鈍,睹之旖旎溢懷,愛愧交集。今再記此事,以為天下專顧己事而忘忽賢妻者戒。

*自鑄新詞

字典有大用,而尺有所短。譯者於原文不見於中文辭書之字詞,允宜細考其義,自運鑪錘,創發新詞,不惟豐富中文,亦且嘉惠讀者。

.余未入聯經,已為聯經翻譯博藍尼《意義》、《博藍尼講演集》、《科學,哲學與社會》諸作。博藍尼談知識、思想,而時涉政治,數次提及東歐dissident。其時中文尚無dissident觀念,無論翻譯,余考索英文字根,幾經敲磨,譯為「異議分子」。博藍尼書中多處使用context與frame,余亦取定為「脈絡」、「框架」。管見所及,上述三詞皆原文之中譯首例。

.1986年9月,US News & World Report中文版由聯合報發行,次年,余應邀審稿,繼而不次升任副總編輯。

其時台灣各界於美國政治、財經、保健各層面之用語至為陌生,余閱稿之際,頻見issue、market share、survival、survival rate等詞,而中譯者每為束手,為一勞永逸計,區區悉心詳究諸詞原義,而審定為「議題」、「市場占有率」、「存活」、「存活率」。諸詞如今皆成常語。

*吳魯芹

余在聯經處理譯稿,鑑於西方人物、作者、書名之中譯向來雜異,每閱一稿,必擇既有譯法之可取者而用之,以劃一聯經譯品之人物、作者、書名,兼利讀者。

1986年初,《聯合文學》囑譯《巴黎評論》作家訪談Writers at Work,首篇為<莎岡訪問錄>。余譯畢次篇<羅伯.潘.華倫>,遍尋訪談所提人物、角色、書名之現有中譯,以便採納,忽記吳魯芹《英美十六家》既廣論歐美名家,必有可用,遂至書局捧讀此書,書中正有羅伯.潘.華倫篇,讀之駭異。該篇所記羅伯.潘.華倫書房擺設,乃至吳對詩人所提問題,問題之順序,提問之遣詞用字,及詩人答問之內容與用語,無不與《巴黎評論》雷同。......

結語

翻譯雖小道,非大能莫辦。《文心雕龍》第二十六「積學以儲寶,酌理以富才,研閱以窮照,馴致以懌辭」,雖論神思,其言學、理、才、辭,用於翻譯,實極妥貼。

余不倚翻譯為衣食,以久涉此道,略知甘苦,深不以流俗卑視譯者為然。使無譯者,何來譯品,若無能手,何來佳譯。漢清兄眼界宏廓,素重翻譯,復獨排俗見,品題譯者而勵之獎之,卓識慧見,海內一人,漢清講堂「譯藝獎」,海內一獎也。

"When young, one is confident to be able to build palaces for mankind, but when the time comes one has one's hands full just to be able to remove their trash."

--Johann Wolfgang von Goethe

Portrait of Johann Wolfgang von Goethe by Angelica Kauffmann, 1787

Neoclassical painter, Angelica Kauffmann.

Goethe in the Roman Campagna

by J. H. W. Tischbein (1787)

Neoclassical painter, Angelica Kauffmann. Tischbein accompanied him to Naples and painted one of the most famous portraits of Goethe, Goethe in the Roman Campagna, which was never completed. During the journey, the two later separated due to their "incompatible" interests.

<br class="Apple-interchange-newline"><div id="inner-editor"></div>

57/5000

View of the temples of Paestum

Veduta dei templi di Paestum, di Christoph Heinrich Kniep

https://en.wikipedia.org/wiki/Paestum

結語 翻譯雖小道,非大能莫辦。《文心雕龍》第二十六「積學以儲寶,酌理以富才,研閱以窮照,馴致以懌辭」,雖論神思,其言學、理、才、辭,用於翻譯,實極妥貼。 余不倚翻譯為衣食,以久涉此道,略知甘苦,深不以流俗卑視譯者為然。使無譯者,何來譯品,若無能手,何來佳譯。漢清兄眼界宏廓,素重翻譯,復獨排俗見,品題譯者而勵之獎之,卓識慧見,海內一人,漢清講堂「譯藝獎」,海內一獎也。

Goethe's Italian Journey between September 1786 and May 1788

The Gulf of Naples from Vesuvius,

by Goethe's artist friend Christoph Heinrich Kniep [9]

Goethe-Herme im Hof der Scaligerburg in Malcesine

Goethe had erected in the meadows along the River Ilm outside Weimar. Goethe, 1777 ““the Altar of Good Fortune may at first sight look like a Brancusi but was in fact designed by ... The monument was a birthday present for Charlotte von Stein. Its meaning derives from the dedication to ‘Agathe Tyche’, the ‘Goddess of Chance’,

Tyche is not portrayed here as a person, however. Goethe chooses for his monument an explicitly symbolic stylistic form. This refers to familiar symbols from the time of the Renaissance. According to them, the solid stone cube embodies stability and consistency, also the incorruptibility of Justice.

The monument becomes his stabiliser. It is there to remind him daily of what he had learned from Charlotte von Stein.

‘May this beautiful notion of power and restraint, of caprice and law, of freedom and measure, of flexible order, excellence and deficiency bring you great joy’.

Painting No. 199, Oil by Wassily Kandinsky (1866-1944, Russia) 1914

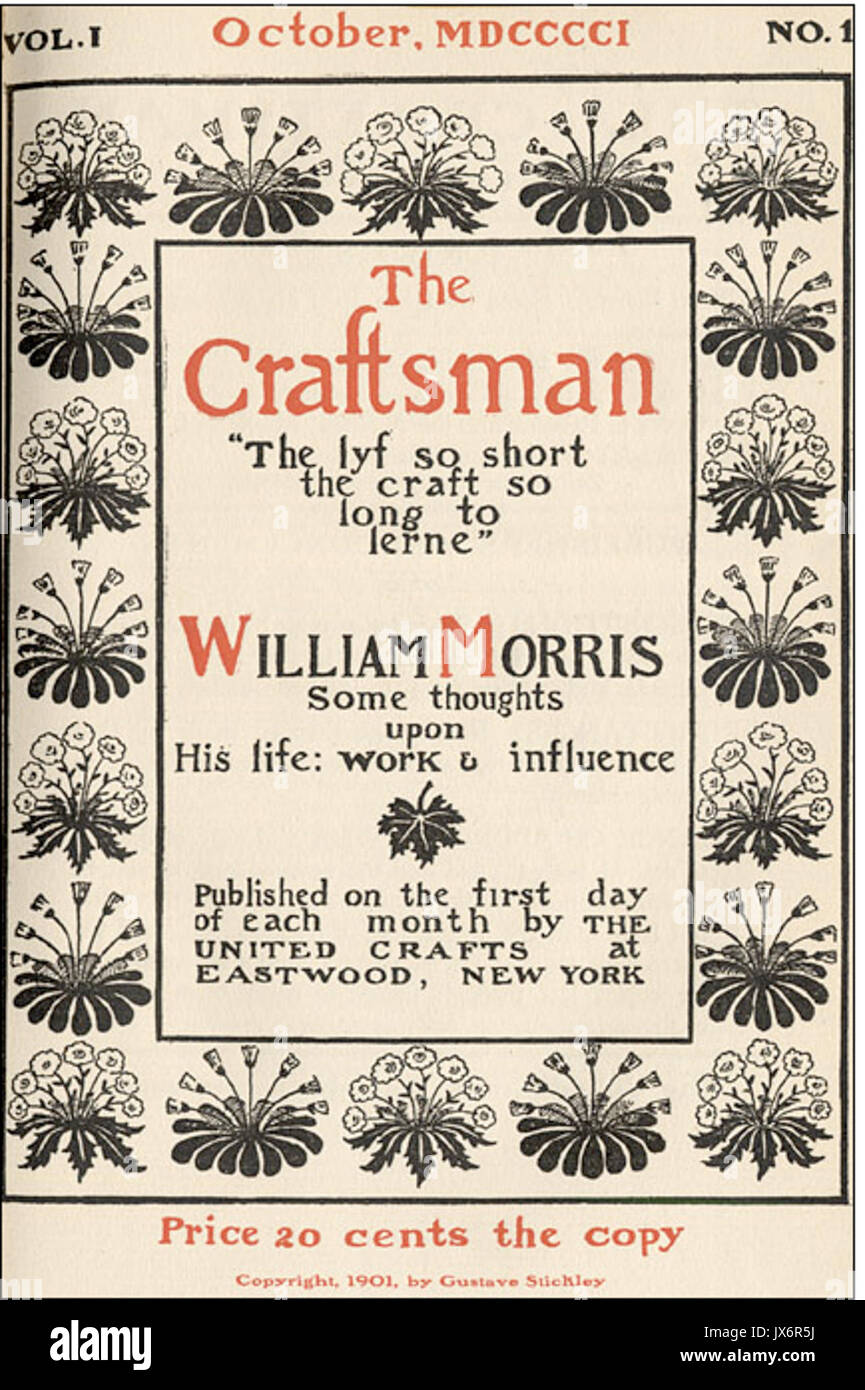

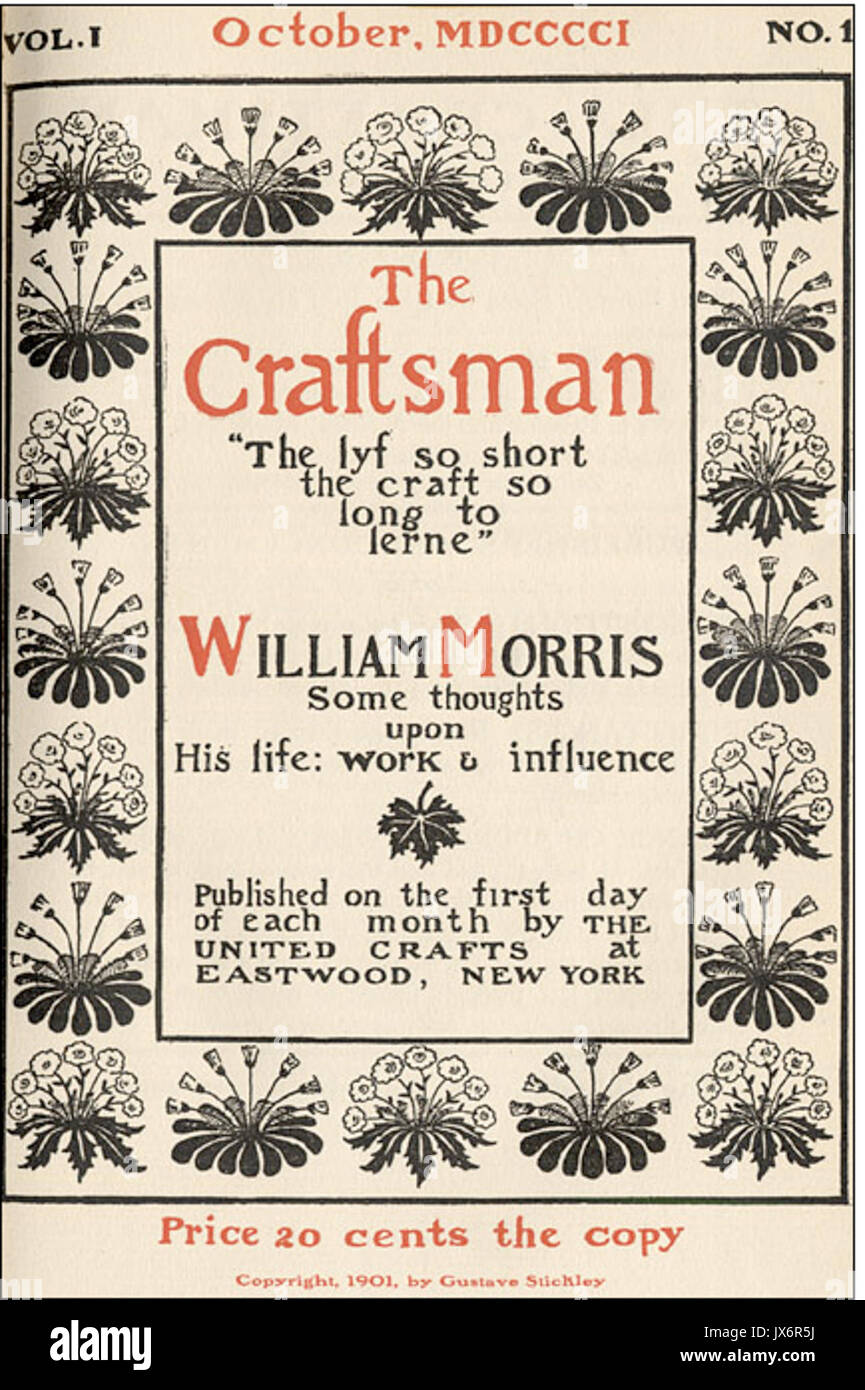

因爲突然在談什麽魏瑪(Weimar)文化,所以把凱佩德(Peter Gay:這是我在1974年的翻譯,後來的人選擇翻譯爲蓋彼得)所寫的《魏瑪文化》拿來重新讀(我在1972 和73 年上過他的“歷史哲學”和“啓蒙時代”)。下面是今天讀到的一段震撼我的話:

What Walter Gropius taught, and what most Germans did not want to learn, was the lesson of Bacon and Descartes and the Enlightenment: that one must confront the world and dominate it, that the cure for the ills of modernity is more, and the right kind of modernity.

(好朋友們,有誰可以把它翻譯成中文?)//

一

"瓦爾特·格羅皮烏斯所傳授的,也是大多數德國人不願意學習的,是培根、笛卡爾和啟蒙運動的教訓:我們必須面對世界並主宰世界,治愈(目前)現代性的各種弊病的良方,乃是實施更進一步(多,民主需學習......)、更正確的現代性。

208 懷念彭淮棟先生 (1953-2018): The Farewell

痛失英才!!!

YOUTUBE.COM

209 懷念彭淮棟先生(1953-2018):自修德文與音樂

209 懷念彭淮棟先生(1953-2018):自修德文與音樂

…《浮士德博士》第十五章起頭說,音樂在德國的崇…

YOUTUBE.COM

210 懷念彭淮棟先生(1953-2018):紀念座談會 2018-02-24

210 懷念彭淮棟先生(1953-2018):紀念座談會 2018-02-24

著手《魔山》,乃至作序之時,何曾夢見翻譯《浮士德》…

YOUTUBE.COM

家恆說,周日的座談會有10人,我只能說10分鐘。

我說,會談談彭淮棟先生翻譯、引進諸思想家之功。

可是,這樣,魔山、浮士德博士等他翻譯事業的alpha和omega 跑去哪?

我說,會談談彭淮棟先生翻譯、引進諸思想家之功。

可是,這樣,魔山、浮士德博士等他翻譯事業的alpha和omega 跑去哪?

一行英文,二個讀書人的故事

我的"英文人行道"BLOG 有近1萬6千項目,可能共有百萬行以上。

不過,底下這一行,跟一個文人、一位朋友有關。

"In Glass, Paper, Beans, the profane becomes sacred, the commonplace numinous."

Glass, Paper, Beans 是中年人類學學者黃道琳先生的藏書,約6年前,他過世之後,我從某家二手書中購得。黃先生似乎有藏書章,不過我不認識他,只是他的譯書的讀者。

2015年9月初,同學彭淮棟先生以2015年的"浮士德博士" (Thomas Mann) 等書,得到"譯藝獎"。他在經驗談中提起,某年在美國密西根,黃先生知道他在自修德語,說"很好,你大概15年之後可以譯德文書。"

彭兄說他很懷念過世的黃先生。

漢清講堂

2018年2月24日 (禮拜六)10點到11點,

地址:台北市新生南路三段88號2樓

電話:(02) 23650127

email: hcsimonl@gmail.com

近百張slides的文字檔

懷念彭淮棟 (1953~2018)先生 —友情

Italian Journey (in the German original: Italienische Reise [ˌitalˈi̯eːnɪʃə ˈʁaɪzə]) is Johann Wolfgang von Goethe's report on his travels to Italy from 1786–88, published in 1816–17. The book is based on Goethe's diaries. It is smoothed in style, lacking the spontaneity of his diary report, and augmented with the addition of afterthoughts and reminiscences.

彭淮棟

做為家人、朋友

做為學習者,學生

做為譯者

做為編譯者/記者、編輯

https://vimeo.com/253200905

很好。

只有一抱怨:"八里"。

一補充:給宋朝一點空間,或可參考:劍橋中國文學史(卷上):1375年之前

The Cambridge History of Chinese Literature. Volume Ⅰ: 1375,聯經,2016:彭淮棟負責第六章 北與南:十二與十三世紀

很好。

只有一抱怨:"八里"。

一補充:給宋朝一點空間,或可參考:劍橋中國文學史(卷上):1375年之前

The Cambridge History of Chinese Literature. Volume Ⅰ: 1375,聯經,2016:彭淮棟負責第六章 北與南:十二與十三世紀

24日#懷念彭淮棟先生,須要確認彭兄當過此周刊的副社長或副總編輯。臺大楊雲萍教授捐的十幾本,足供我確認。

Albert Camus, Le Mythe de Sisyphe (1942) v Goethe*/Thomas Mann (1945;p.63 尼采小說):

*打造藝術並無痛苦可言,但就像永遠在滾一塊總是必須重新往上推的的石頭。

彭淮棟先生譯書,有時可達"會通"境界。譬如說,他覺得Edward Said 的回憶錄《鄉關何處》的某章,類似《魔山》的。又譬如,Thomas Mann 書信的某句(1945),出自歌德Goethe的:「打造藝術並無痛苦可言,但就像永遠在滾一塊總是必須重新往上推的的石頭。」 (參考 彭淮棟 《浮士德博士》(導讀和譯註本)頁63「 尼采小說」一節;比較Albert Camus, Le Mythe de Sisyphe (1942) )

BRIEF LIVES :

INTIMATE BIOGRAPHIES OF THE FAMOUS BY THE FAMOUS

2018.2.19 清晨 去 Wiki https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Girtin

驚訝 他只活27歲Thomas Girtin ( 1775 – 1802),然而作品精緻,數量"可觀",

好友Turner (1775-1851)在他 早死要說,"Had Tom ㄗGirtin lived I should have starved".

這只是開玩笑,其實世界對所有人和作其品,都是多多益善的。

British Museum

This atmospheric watercolour depicts Lanercost Priory in Cumbria, northwest England, and was painted by Thomas Girtin, born #onthisdayin 1775. Girtin went on painting tours of the north of the country, recording the landscapes and rural scenes he encountered, including many ruins of priories and abbeys. This picture was made when Girtin was just 18, perhaps copied from an illustration. Lanercost priory was destroyed during King Henry VIII’s dissolution of the monasteries in 1538, along with hundreds of other ecclesiastic buildings in England.

胡適譯葛德的 Harfenspieler (1952年9月10日) 誰不曾含著悲哀咽他的飯! 誰不曾中夜嘆息,睡了又重起, 淚汪汪地等候東方的復旦, 偉大的天神呵,他不曾認識你。

Gothe's Harfenspieler

Wer nie sein Brod mit Thränen as,

Wer nie die kummervollen Nächte

Auf seinem Bette weinend sas,

Der kennt euch nicht, ihr himmlischen Mächte.

本文 根據胡適之先生年譜長編 和 胡適的嘗試後集 比較好 嘗試後集 中的:

Carlyle's Translation

Who never ate his bread in sorrow,

Who never spent the midnight hours

Weeping and waiting for the morrow,

He knows you not, ye heavenly powers.

養蜂者說,取得30克蜂蜜,蜂約須作200萬朵花的遠征、努力。(NHK的"街道漫步"Auckland 2015.2.23)

我們或許可以「套」彭淮棟先生自己在《貝多芬—阿多諾的音樂哲學‧ 譯跋》(2009年孟春,p.372)結尾說的,來說明他一輩子努力以赴的編譯事業:

雖然理論「灰色」,雖然(世界上)有許多哲學「做夢也想不到的事情」,但《貝多芬—阿多諾的音樂哲學》還是能豐富我們對音樂與貝多芬音樂的欣賞和理解,阿多諾功不唐捐。

郭嵩焘作胡文忠公 (林翼) 行狀,記胡公"嘗言國之需才,猶魚之需水,鳥之需林,人之需氣,草木之需土,得之則生,不得則死。才者無求於天下,天下當自求之。

({養知書屋文集}十七,49。) 胡適日記:1948.8.10

阿多諾作《啟蒙運動的辯證》,索西方問題之本於希臘哲學,曼寫《浮士德博士》,討問題之根於千年之上的德國歷史。 —彭淮棟 《浮士德博士》(導讀和譯註本)頁58「 『詩人與思想家之國』淪為地獄」一節

《浮士德博士》第廿五章讀來極似阿多諾《新音樂的哲學》與後來的《美學理論》(「從和聲觀念解放,結果成為兌換覺的反叛」)的精華濃縮,另成別趣。—同上書頁68「 小說結構」一節

1973年暑假:品田山(十峻之一)、池有山、桃山和喀拉業山(台灣百岳四大鳥山之一)等四座百岳,武陵(農場)四秀。

1973年夏,化工(主事)、外文(彭淮棟;左三)、工工(苗、鍾)等系的朋友登武陵四秀。

台中縣沙鹿、大甲.......

Bob Dylan 的詩歌與音樂......

《音樂與音響》;中興堂華格納音樂;自修音樂/鋼琴

約1974年,彭先生翻譯的音樂文章在《音樂與音響》月刊發表, 稿費好, 很鼓勵人。 再過約15年,張繼高先生主持《美國新聞與世界報導》週刊, 彭掛"副社長"他跟我說張先生的一些行事包括稿費從不會怠慢因為他體諒人

美國新聞與世界報導

台北市 : 美國新聞與世界報導中文周刊雜誌社

Der Ring des Nibelungen 等等 2天 1974

Der Ring des Nibelungen (The Nibelung's Ring / The Ring of the Nibelung) is called "ein Bühnenfestspiel für drei Tage und einen Vorabend" (a stage festival drama for three days and a preliminary evening).

"1974年12月29 K DURANT的《哲學史話》。上山讀KANT。...... 和匡漢上公墓聊天。和阿堂 (林世堂)聊到晨四點。英格 (蔡英文)說一個人只能執於一。讀劍橋。睡阿碰 (彭淮棟)床。他漏夜讀書....."

(這學年我住台中家,所以在學校沒舖位)

2015.3.25

朋友聚會,很難得。林世堂博士(宏星技研材料唱股份有限公司創辦人)是阿彭的室友,與他近40年未謀面,這次知道我們約11點在我處見面,當然來參加。

之前,我向阿彭調幾本《浮士德博士》來增加軍備:第一本簽書是給世堂的。

世堂曾經到阿彭的老家,竹東軟橋路某號, 住過,他說生平所見星空之燦爛,以那次為最。阿彭也住過林家石牌世堂老家;他記得世堂1976年的畢業設計---。世堂則說設計還保留,只缺請劉廣仁 (現加拿大某大都市的都發局主管)代畫的透視圖。

約1975某個黃昏,我倆穿拖鞋出發到北港看媽祖進香…..整條路的人一見媽祖出駕,全跪拜迎接……我半夜還帶他往台南,清晨抵達,到公園旁的台南二中,找我初中謝立沛老師,讓他招待台南美食。

(2015 阿彭太太胡玉玲說,窗外的桑樹要結果了。)

這一次參加他的新書發表會,會後才知道,我還邀請他到我台中老家打牙祭,他對中華路底,師專---現在稱教育大學等都還記得,而我倒是忘了這些事。

80年代初,一陣子他在寶藏巖租屋,而我們住永和,很容易通。有一次,他跟太太與《新新聞》的主筆王健壯兄到我家大聊.....

1990 顧頡剛讀書筆記(共15冊)本書是顧頡剛先生一生治學、讀書所作筆記,從1914年起,至1980年逝世,從無間斷。因之,他的讀書筆記,是他全部著述的重要組成部分。依據筆記的範圍大致分成載籍、史事與傳記、地理與民族、名物制度、文學藝術、語言文字、民俗學、哲學與宗教、蘇州史事等九大類。內容含蓋中國古代文化的政治、社會、經濟、宗教、思想各個層面,充滿了新材料與新見解。

全書分十卷精裝15冊定價6000元

Der Zauberberg, 1924

1973他看了《魔山》英譯本,數年之後花一整個暑假,不眠不休將它翻譯

Der Zauberberg, first German edition, 1924

(1973不知道他看了托瑪斯.曼《魔山》英譯本,數年之後一整個暑假,不眠不休將它翻譯,賣給遠流公司、出版。

Thomas Mann《魔山》台北:遠景,1979; 《浮士德博士》台北:漫遊者,2015

導論與註解結筆於2014年10月,合計譯書生涯首尾36載

牛津Past Masters系列,1984譯《紐曼》、《柯立芝》、《但丁》等冊。

托瑪斯.曼、歌德

他說,他大聲跟許多朋友說,他喜歡哥德和托瑪斯.曼的作品,所以國外朋友遇有相關著作,都會寄給他。譬如說,托瑪斯.曼的《書信集》兩巨冊Letters of Thomas Mann 1889 1955,他20年前的禮物,讀了,此次做《浮士德博士》的注解,大有幫助。

(他弄不清楚:外國作家 (如Rilke等等) 創作之餘,還可寫出數以萬記的信。我沒告訴他,托瑪斯.曼在美國的信,都是口述的,我讀過此類報導。)

Michel Foucault. What is Enlightenment?

聯經。系列:思想 第一期

1985~1987年是彭懷棟翻譯的"奇蹟期"

1984;1985

鑄辭:默會致知

The term "tacit knowing" or "tacit knowledge" is attributed to Michael Polanyi in 1958 in Personal Knowledge. In his later work The Tacit Dimension he made the assertion that "we can know more than we can tell."[

鑄辭:「余未入聯經,已為聯經翻譯博藍尼《意義》、《博藍尼講演集》、《科學,哲學與社會》諸作。博藍尼談知識、思想,而時涉政治,數次提及東歐dissident。其時中文尚無dissident觀念,無論翻譯,余考索英文字根,幾經敲磨,譯為「異議分子」。博藍尼書中多處使用context與frame,余亦取定為「脈絡」、「框架」。管見所及,上述三詞皆原文之中譯首例。」

牛津Past Masters系列,譯《喬治 艾略特》 彭淮棟1985

Middlemarch - Wikipedia

Raymond Williams (1966), 《文化與社會: 1780年至1950年英國文化觀念的發者》1985

.

Culture and Society 1780-1950

目錄 · · · · · · 作者前言 編者前言 導論:複雜的慧見(艾琳·凱利) 俄國與一八四八 刺猬與狐狸 赫爾岑與巴枯寧論個人自由 輝煌的十年 一、俄國知識階層之誕生 二、彼得堡與莫斯科的德國浪漫主義 三、別林斯基 四、赫爾岑 俄國民粹主義 托爾斯泰與啟蒙 父與子 索引 譯後記 編後記

俄羅斯思想家 1987俄国思想家 2011

In a famous essay,The Hedgehog and the Fox: An Essay on Tolstoy's View of History, the Oxford philosopher Isaiah Berlin divided thinkers into two categories, hedgehogs and foxes. The distinction comes from a saying of the ancient Greek poet Archilochus : "The fox knows many things, but the hedgehog knows one big thing."

The Hedgehog and the Fox: An Essay on Tolstoy's View of History

巴頓‧亞倫《南部非洲短篇小說精選》?彭淮棟,圓神出版社 ,1987

美國新聞與世界報導(周刊)

彭淮棟 V 吳魯芹《英美十六家》

高迪默‧納丁尼(Gordimer Nadine)《我兒子的故事*》彭淮棟,九歌出版社,1992

作者: 安妮.法蘭克

出版社: 智庫文化

出版年: 1996-1

約1995年,我託德國歸國的張旺山博士精選哥德的《義大利遊記》送彭兄。

所以對於他日後『談歌德的慾望』(《聯合文學》),不會意外。

緣起:

Auden, W.H. and Elizabeth Mayer. “Introduction.” Goethe: Italian Journey. London: Penguin, 1970,508頁。這篇導論很值得一讀,文末有譯者的翻譯論。 1962年的譯本,由Collins 出版。我記得也出版過Auden單讀翻譯的部分,可能只百來頁。 Goethe: Italian Journey. London: Penguin, 1970. 副標題是著名 (藝術史名家多有專文討論)的一句:Et in Arcadia ego. 我在2011年查過中國的兩翻譯本,錯誤處類似。

GOETHE ON ART By JOHN GAGE

引Italian Journey 一段:阿西西的Minerva 小廟:五臟俱全;guidebook.....

Goethe on Art - Page 99 - Google Books Result

https://books.google.com.tw/books?isbn=0520039955

Johann Wolfgang von Goethe, John Gage - 1980 - Art

Johann Wolfgang von Goethe John Gage ... I had learned from Palladio and Volkmann1 that a noble Temple of Minerva was still standing [at Assisi] in perfect repair. Thus I left my vetturino at Madonna del ... Maria della Minerva, and he accompanied me to the top of the town, for it lies on the side of a hill. At last we reached ...

Some journeys – Goethe's was one – really are quests. Italian Journey is not only a description of places, persons and things, but also a psychological document of the first importance.

— W. H. Auden, Epigraph on Italian Journey

1997

約1997年,將一本80年代暢銷近200萬本的Quality Is Free 的新版Quality Is Still Free 《熱愛品質》,請他翻譯,我們的交情,當然他自己說費用多少,就奉送。我印象深刻的是他在第一段,機場的情境時卡住了,經我稍解釋,他就下筆如有神,很快交稿。他說,翻譯這本書,第一次接觸到 Starbucks。這待查,因為那是1996年的書。

穆易斯『身心桃花源:當洋醫生遇見赤腳仙』/彭淮棟/張老師, 1995,

聯合文學,1999

Gracián y Morales, Baltasar, 1601-1658.

彭淮棟 臺北市 : 智庫 2000

Said, Edward. (1999).《鄉關何處*》(Out of Place),彭淮棟譯,台北:立緒。2000

J. S. McClelland麥克里蘭著《西洋政治思想史*》彭淮棟譯,台北:商周,2000

這部政冶思想史可以說是從底下寫起,注意統治者。也兼重被治者。我向來認為,歷來論者對人民——有時稱為暴民——所下的功夫一直不夠。政治的素材是人,一位思想家對這素材的觀點一定會影響他對政治可能及應有境界的想法。不過,我發現這樣的寫法很不容易維持,因為思想家關于政治共同體素材的看法往往深藏在他們的著作文字之中,這些文字篇章必須擺到刑架上拷問,才吐露實情。而人人都知道,拷問逼供得到的案情挺不可靠。

如何打敗可口可樂 中文書 , 翟若適(Carl Djerassi) 彭淮棟 , 聯合文學 , 出版日期: 2003

現實意識

The Sense of Reality

作者: 以撒.柏林

: 臉譜 出版社

: 2004

《現實意識》涵括了九篇文章,其中八篇都是第一次發表,且範圍上天下地,極其廣泛:主題包含有史上的現實主義;政治判斷;社會主義;馬克思主義的本質與影響;因浪漫主義掀起的文化革命;俄羅斯的藝術投入;以及民族主義的起源與實踐。

音樂的極境:薩依德音樂評論集 薩依德 彭淮棟 , 太陽社 , 2009

《論晚期風格:反常合道的音樂與文學》麥田,2010

On Late Style: Music and Literature Against the Grain

薩依德認為莎士比亞與威爾第的晚年作品呈現了一種祥和與睿智的氣味。但他在《論晚期風格》這本書中考察了貝多芬、湯瑪斯.曼、理查.史特勞斯、惹內和莫扎特的晚年作品,指出他們的特質迥異於那種超脫世俗的靜穆。 他們的晚期風格,不僅不是和諧與解決,而是冥頑與難解,更是未解決的矛盾,在他們的晚年作品中並非表現得成熟與圓融,反而表現得更孤僻,更不守常規,展現了精神上的自我放逐,一種刻意不具建設性的、逆行的創造。

動物權與動物福利小百科

, 馬克.貝考夫/編著 錢永祥,彭淮棟,陳真 , 桂冠 : 2002

Bart Moore-Gilbert《後殖民理論》台北:聯經,2004

美的歷史 安伯托.艾可 彭淮棟 , 聯經,2006

醜的歷史 , 安伯托.艾可 彭淮棟 , 聯經,

2008

作者: 安伯托·艾可

出版社: 聯經出版公司

出版年: 2006- 2008

貝多芬:阿多諾的音樂哲學

, 聯經出版公司 , 出版日期: 2009

新音乐的哲学(第五版)2017

新音乐的哲学(第五版)

作者: [德]泰奥多尔•W. 阿多诺(Theodor W. Adorno)

出版社: 中央编译出版社

原作名: Philosophie der neuen Musik

译者: 曹俊峰

出版年: 2017,早的一篇是1940—1941年写成的《勋伯格与进步》,第二篇是时隔七年之后写成的《斯特拉文斯基与倒退》,后一篇是在两篇文章结集出版时(1948年)撰写的“导论”,目的是要说明为何要选择新音乐中的两个极端的代表人物作为论述的对象、概括论述新音乐总的发展趋势和特征以及《新音乐的哲学》所用的方法。

無盡的名單

中文書 , 安伯托.艾可/編著 彭淮棟 , 聯經,2012

我們或許可以「套」彭淮棟先生自己在《貝多芬—阿多諾的音樂哲學‧ 譯跋》(2009年孟春)結尾說的,來說明他一輩子努力以赴的編譯事業:

雖然理論「灰色」,雖然(世界上)有許多哲學「做夢也想不到的事情」,但《貝多芬—阿多諾的音樂哲學》還是能豐富我們對音樂與貝多芬音樂的欣賞和理解,阿多諾功不唐捐。

2015

劍橋中國文學史(卷上):1375年之前

彭淮棟負責第六章 北與南:十二與十三世紀

The Cambridge History of Chinese Literature. Volume Ⅰ: 1375聯經,2016 傅君勱(Michael Fuller)、林順夫,

譯藝獎2015 彭淮棟譯歷自述- YouTube

彭淮棟譯歷自述 2015年8月31日

忝列譯林,忽忽半生,享不虞之譽於謬賞之識與不識者。花甲之年,卻顧所來徑,強不知以為知,處處皆是,譯筆舛誤,亦何可勝數,惶愧何似。而結褵30載,碌碌為稻梁謀,得暇輒埋首案頭,開門七事無一用,全賴髮妻玉玲含辛持家,不知此生何以為報。

譯路既長,可記之人之書之事蓋夥,唯區區素乏記性,加以老懶相尋,難追往者,何莫寧為吉人,權且忘其所忘,憶其所憶。

*《魔山》 1976,或1977年,5月某日,自台北返回新竹縣竹東鎮軟橋里,午後獨座家中客廳,四顧岑寂,忽有所思,取稿紙,並The Magic Mountain,列置桌上,審視全書首頁,而走筆譯其首句,而首段,而逐頁。此即《魔山》翻譯之始,亦即區區生平譯事之發軔。 次日復返台北羅斯福路與基隆路之交圓環附近山麓租住處,從此埋首魔山數寒暑。猶記當時已放棄台灣大學外文研究所學業,幽隱斗室,夜以繼日,數日即易一原子筆,向晚時分至公館麵店囫圇一餐,復歸伏案,一燈熒曖,往往至曙。余本農家子,淪跡台北,每值軟橋家中田疇有事,插秧割稻,歸而力作如故。

當時使用六百字稿紙,譯畢粗估50萬字,初稿高積案頭如小丘,謄錄一過,順便增刪潤飾。二次謄錄既了,猶未盡如意,遂手抄第三次,且寫且改,作為清稿。

余譯《魔山》,純由興趣,實則螻蟻撼樹,少不更事,愚勇以赴。英文版《魔山》其厚如磚,譯稿如山,經此磨難,從此譯書每覺輕盈,至《西方政治思想》與《浮士德博士》,始感大山崎嶇。

《魔山》主角漢斯.卡斯托普在深山療養院,訪客而成居民,每於夜闌人靜,藏身院中圖書室放唱片欣賞音樂,遍聆名曲,Thomas Mann使出看家本領,假卡斯托普之耳之思揮灑其音樂素養,浩瀚兼精深,區區當時於西方古典音樂略識之無,強充解人,極汲深綆短之窘,有愧作者,更愧讀者。然卡斯托普聆樂,其情其景,一譯難忘,2000年譯薩依德自傳《鄉關何處》,傳主自述早年窺探其父庋藏之音樂寶庫,每常寅夜竊播唱片,痴醉自娛。關於其事之孕思,薩依德未見著墨,然筆者一見而憶卡斯托普療養院子夜聆曲銷魂,兩文機杼如出一轍。所異者,薩依德全以理性研析音樂,Thomas Mann則假卡斯托普之聽樂與書中人文主義者塞特布里尼之批判,初申其音樂曖昧而具魔性之論。

譯畢《魔山》,寫萬言譯序<湯瑪斯.曼和《魔山》>,詳述此書緣起、成書經過、旨趣及意義,歲月綿渺,久已渾然不省所言何物,日前重披此序,見此一段,如睹預言:

1947年的《浮士德》,書中敘述者認為藝術家的成長過程乃人類命運的典範,而音樂藝術家可為各種廣泛論題的典範; 藝術的、文化的、人及其心靈在現代的處境。我們可以異議這種認定,但是,寫一位音樂家脫棄心智的清醒制約,實在就寫活了一個脫棄清醒而放縱原始本能的社會--曼由前世紀後半葉活到本世紀上半葉,親歷一、二次世界大戰; 雖常自居尼采的傳人,但也認清尼采對現代思想與藝術,尤其德國政治的影響。讀者若了解德國對本世紀歷史的左右力量,則可見那位音樂家主角的病態與毀滅呈現的不僅是納粹治下的德國,簡直就表達了現代文明現代人,書中敘述者的看法大致可以成立。

著手《魔山》,乃至作序之時,何曾夢見翻譯《浮士德》之日,無論譯自德文。<湯>序繫年1979年5月,《浮士德》導論與註解結筆於2014年10月,合計譯書生涯首尾36載,當時逞其愚勇痴撼巨著於而立之年,今日賈其餘勇唐突又一傑構於知命之歲,區區之Thomas Mann緣可謂既有其始,亦克有終。

《俄國思想家》

兵役之後,至台北秋雨印刷公司任職英文文案,得識玉玲。區區愚拙,玉玲慧質,區區如船之得錨,此生自是而有安頓。玉玲持門戶,勝一大丈夫,余不知修幾多世,得與共枕。

當時聯經出版公司迻譯牛津Past Masters系列,余抽暇譯其中紐曼、柯立芝、但丁等冊。

1985年,應林載爵兄之召,備員聯經編輯部,專職審閱<現代名著譯叢>譯稿,逐字逐句核對原文與中譯,獲益良多,且得以多閱名著,眼界大開,並由是而益知譯事之難,睹他人之失,惕自己之過。當時常思孔子「吾欲寡過」一語,深感翻譯無功,寡過為得。

時錢永祥兄在聯經編輯部兼任顧問,不以區區拙淺,建議翻譯Russian Thinkers,余不揣鄙陋而應命,約歷一年又半,以題材深得我意,作者文采又賞心,余於至難之中,得譯事之至樂。

然外成必有內助。書將出,作<譯序>,末段興感:

憶自民國七十四年除夕起筆,歷十八年而具形狀,其間與書中人物同其大夢,於我是歲月暗換,然現實仍是活生生的現實,日間上班,入夜則伏案,快然自足而多疏家務,多謝吾妻玉玲擔待。

此段感念,余至今時刻在心。

其時余猶新婚,每日自聯經下班抵家,飯後即伏案至午夜,玉玲曾以淡色素描,畫一長髮少女閉目嗑睡,頭微側,睫毛低垂,嬌態可掬,旁註「不要讓愛情睡著了」,語簡意遠,柔情萬種,余雖魯鈍,睹之旖旎溢懷,愛愧交集。今再記此事,以為天下專顧己事而忘忽賢妻者戒。

*自鑄新詞

字典有大用,而尺有所短。譯者於原文不見於中文辭書之字詞,允宜細考其義,自運鑪錘,創發新詞,不惟豐富中文,亦且嘉惠讀者。

.余未入聯經,已為聯經翻譯博藍尼《意義》、《博藍尼講演集》、《科學,哲學與社會》諸作。博藍尼談知識、思想,而時涉政治,數次提及東歐dissident。其時中文尚無dissident觀念,無論翻譯,余考索英文字根,幾經敲磨,譯為「異議分子」。博藍尼書中多處使用context與frame,余亦取定為「脈絡」、「框架」。管見所及,上述三詞皆原文之中譯首例。

.1986年9月,US News & World Report中文版由聯合報發行,次年,余應邀審稿,繼而不次升任副總編輯。

其時台灣各界於美國政治、財經、保健各層面之用語至為陌生,余閱稿之際,頻見issue、market share、survival、survival rate等詞,而中譯者每為束手,為一勞永逸計,區區悉心詳究諸詞原義,而審定為「議題」、「市場占有率」、「存活」、「存活率」。諸詞如今皆成常語。

*吳魯芹

余在聯經處理譯稿,鑑於西方人物、作者、書名之中譯向來雜異,每閱一稿,必擇既有譯法之可取者而用之,以劃一聯經譯品之人物、作者、書名,兼利讀者。

1986年初,《聯合文學》囑譯《巴黎評論》作家訪談Writers at Work,首篇為<莎岡訪問錄>。余譯畢次篇<羅伯.潘.華倫>,遍尋訪談所提人物、角色、書名之現有中譯,以便採納,忽記吳魯芹《英美十六家》既廣論歐美名家,必有可用,遂至書局捧讀此書,書中正有羅伯.潘.華倫篇,讀之駭異。該篇所記羅伯.潘.華倫書房擺設,乃至吳對詩人所提問題,問題之順序,提問之遣詞用字,及詩人答問之內容與用語,無不與《巴黎評論》雷同。......

結語

翻譯雖小道,非大能莫辦。《文心雕龍》第二十六「積學以儲寶,酌理以富才,研閱以窮照,馴致以懌辭」,雖論神思,其言學、理、才、辭,用於翻譯,實極妥貼。

余不倚翻譯為衣食,以久涉此道,略知甘苦,深不以流俗卑視譯者為然。使無譯者,何來譯品,若無能手,何來佳譯。漢清兄眼界宏廓,素重翻譯,復獨排俗見,品題譯者而勵之獎之,卓識慧見,海內一人,漢清講堂「譯藝獎」,海內一獎也。

"When young, one is confident to be able to build palaces for mankind, but when the time comes one has one's hands full just to be able to remove their trash."

--Johann Wolfgang von Goethe

Portrait of Johann Wolfgang von Goethe by Angelica Kauffmann, 1787

Neoclassical painter, Angelica Kauffmann.

Goethe in the Roman Campagna

by J. H. W. Tischbein (1787)

Neoclassical painter, Angelica Kauffmann. Tischbein accompanied him to Naples and painted one of the most famous portraits of Goethe, Goethe in the Roman Campagna, which was never completed. During the journey, the two later separated due to their "incompatible" interests.

<br class="Apple-interchange-newline"><div id="inner-editor"></div>

57/5000

View of the temples of Paestum

Veduta dei templi di Paestum, di Christoph Heinrich Kniep

https://en.wikipedia.org/wiki/Paestum

結語 翻譯雖小道,非大能莫辦。《文心雕龍》第二十六「積學以儲寶,酌理以富才,研閱以窮照,馴致以懌辭」,雖論神思,其言學、理、才、辭,用於翻譯,實極妥貼。 余不倚翻譯為衣食,以久涉此道,略知甘苦,深不以流俗卑視譯者為然。使無譯者,何來譯品,若無能手,何來佳譯。漢清兄眼界宏廓,素重翻譯,復獨排俗見,品題譯者而勵之獎之,卓識慧見,海內一人,漢清講堂「譯藝獎」,海內一獎也。

Goethe's Italian Journey between September 1786 and May 1788

The Gulf of Naples from Vesuvius,

by Goethe's artist friend Christoph Heinrich Kniep [9]

Goethe-Herme im Hof der Scaligerburg in Malcesine

Goethe had erected in the meadows along the River Ilm outside Weimar. Goethe, 1777 ““the Altar of Good Fortune may at first sight look like a Brancusi but was in fact designed by ... The monument was a birthday present for Charlotte von Stein. Its meaning derives from the dedication to ‘Agathe Tyche’, the ‘Goddess of Chance’,

Tyche is not portrayed here as a person, however. Goethe chooses for his monument an explicitly symbolic stylistic form. This refers to familiar symbols from the time of the Renaissance. According to them, the solid stone cube embodies stability and consistency, also the incorruptibility of Justice.

The monument becomes his stabiliser. It is there to remind him daily of what he had learned from Charlotte von Stein.

‘May this beautiful notion of power and restraint, of caprice and law, of freedom and measure, of flexible order, excellence and deficiency bring you great joy’.

Painting No. 199, Oil by Wassily Kandinsky (1866-1944, Russia) 1914